日前工信部等五部委联合公布,将在北京、上海、广州等20个城市开展智能网联汽车"车路云一体化"应用试点工作,推动自动驾驶加速落地应用。

为满足车路云一体化过程中的路侧计算需求,连接聪明的车与强大的云,浪潮信息研发「新一代路侧计算单元RSCU」。该产品采用开放架构设计,支持主流x86处理器和2颗性能领先的AI加速卡,集成网络汇聚、支持纳秒级时钟同步和无线互联,能满足高级别自动驾驶、数字孪生道路等场景下路侧海量数据计算的高精度、低延时需求。

尤其为适应恶劣的户外工作环境,RSCU不仅具备防尘、防水、防雷击、防腐蚀的能力,还针对高功耗、宽环温的散热需求,设计了内外气流分层隔离散热,实现了IP65级防尘防水,支持最大55℃的极限环境温度,能够高效、稳定支撑双向8车道十字路口的数据量计算,更好地满足车路云一体化系统的需求。

路侧算力需求暴涨 RSCU面临极限散热挑战

随着车路云一体化的推进,RSCU的应用前景广阔。据预测,到2030年,仅路侧单元的市场规模就能达到数百亿元。作为"智慧的路"的关键支撑设备,RSCU面临的场景更加复杂,外接的传感器更加丰富:在双向8车道的十字路口,为实时全天候感知并计算来自路侧通信终端等感知设备的视频、点云等原始数据,对自动驾驶车辆进行实时智能引导,需要部署多达20个终端传感器,包括摄像头、雷达、气象站等。

为满足路侧海量数据实时计算的需求,浪潮信息研发的RSCU采用主流x86处理器和2颗性能领先的AI加速卡,性能提升1倍,为车路协同、自动驾驶等应用提供算力支持。然而随着算力性能的提升,RSCU的单机功耗比传统设备的250瓦提升至500瓦以上。

功耗翻倍提升带来的散热挑战是一方面,另一方面路侧计算单元设备一般部署在户外路口狭小的工控箱,或者抱杆上,为避免夏季高温、暴雨等恶劣天气,一般需要满足50℃的极限温度,还要防尘防水,工控箱几乎完全密闭。但随着每年夏天的最高温逐年上升,而且路侧计算单元的性能和功耗也不断攀升,工控箱内的温度已经远超50度的极限温度,接近55℃,亟需创新的散热设计来确保设备的稳定高效运行。

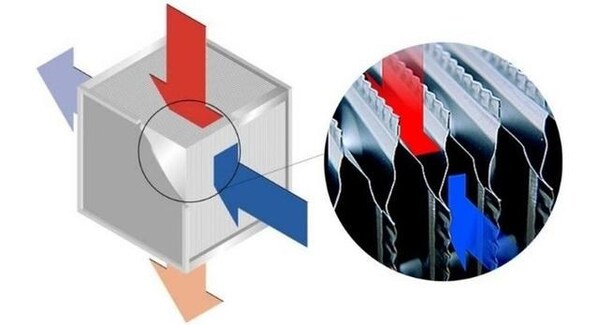

为此,浪潮信息以系统为核心,设计了内外气流分层隔离散热系统,通过隔离内外循环气流,保障边缘计算节点高温、密闭环境下的高效散热IP65级防护需求。

在这种设计下,机箱内外两种温度的空气通过正交叉方式引入到热交换器中,两股空气不会直接接触,但可以通过隔板换热,在有效保证设备高防护的同时,最大限度地转移了服务器内部芯片产生的热量,从而解决了封闭式系统无法有效解决内部热量积聚的难题,满足高性能边缘计算路侧计算单元IP65高防护等级,功耗攀升一倍,环温提升的散热需求。

3大黑科技升级,换热效率再提升,让环温比业界高5度!

内外隔离散热的关键是通过高效的热交换器进行系统热交换。而一般热交换器换热效率为80%左右,路侧边缘计算单元的高密、高功率、核心部件需要更宽温的需求,对散热提出了更高的要求。为满足路侧户外设备极限环温上调5℃的需求,浪潮信息研发工程师通过风道布局,流动路径以及翅片设计等方面的创新,优化板翅式热交换器在密闭机箱中的结构和散热设计,使换热效率提升至85%以上。

风道系统优化,提升换温效率。热交换器风道布局采用交叉流风道,冷热流体分别垂直通过内部翅片的两侧,增强翅片两侧的对流换热并且防尘防水。风道流动路径方面,浪潮信息散热专家通过计算流体动力学(CFD)仿真,优化风道路径,减少流体流动的死区和流动分离,并通过波纹状翅片,实现散热面积提升30%,还通过仿真找到了波纹状翅片厚度和间距等最佳参数,优化气体流动路径。

波纹状翅片设计

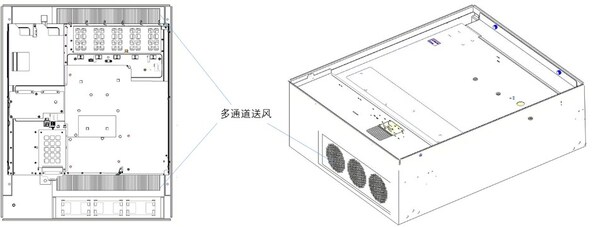

多通道送风结构,热交换时间减少50%。为了在温升环境下,实现设备内部快速降温,浪潮信息的散热专家为RSCU设计了多通道的送风结构,确保空气均匀进入热交换区域,避免局部过热现象,并通过导流板控制气流方向,防止滞留和死角,确保空气流动均匀,最大限度地增加空气流动复杂性和扰动,促进湍流形成和热边界层减薄,大幅提升热交换效率。与业界传统换热器结构相比,稳态换热时间减少了约50%。

模块化设计,整体系统可靠性提升显著。整套热管理系统采用模块化设计,换热器和各个模块之间可以独立制造和维护。热管理系统与边缘计算单元集成,通过计算单元的BMC实时监测设备温度,并根据需要调整实时风速,确保高效节能换热,同时,写入BMC的过热保护机制可以在设备温度超过设定值时自动降低负载或关闭系统,以防止过热损坏。此外,为了提高系统的可靠性,系统还采用冗余备份设计,如N+1冗余风扇系统,当主系统故障时,备用系统能够立即投入运行,确保设备不间断工作。

经过多轮优化,浪潮信息研发的路侧边缘计算单元RSCU目前已经在北京、武汉、福州等全国多个核心城市的路口进行了部署。在北京自动驾驶示范区项目中,RSCU搭配路侧感知设施及相关附属设施,能够将终端结构化数据(信号灯、行人闯入信息、交通时间和驾驶建议等)传递给车端,实现多种场景的应用,覆盖预警提醒、协同感知、协同决策规划类等多个场景。无论是雨天、高温还是沙尘等恶劣天气,RSCU都能高效运行道路危险状况提示、基于路侧感知的交通状况识别等功能,将人、车、路、云等物理层、信息层与应用层融为一体,基于系统协同感知、决策与控制,实现交通系统安全、节能、舒适及高效运行。

稿源:美通社