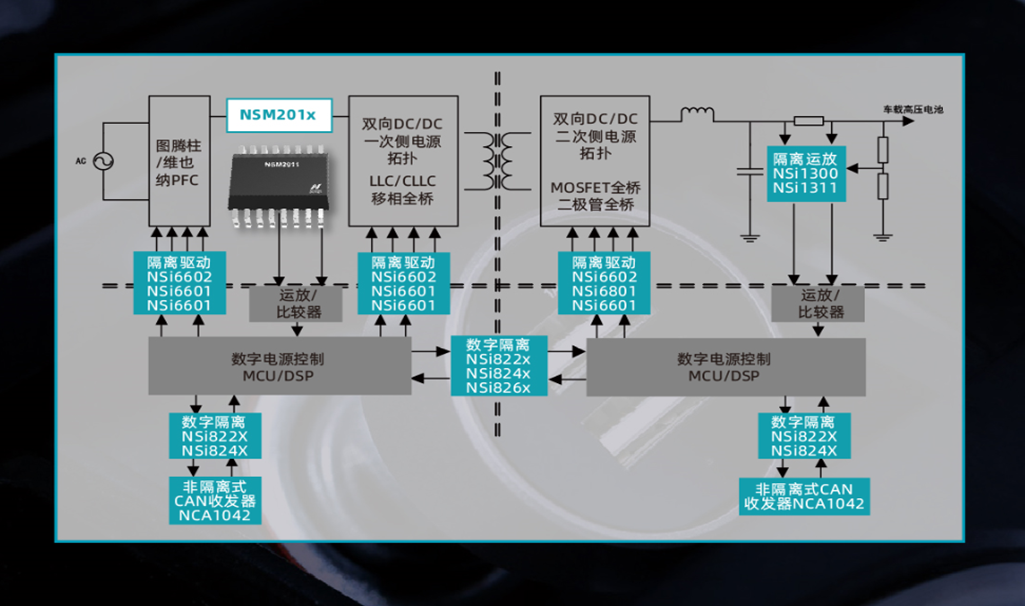

国内优秀的高性能高可靠性模拟芯片的研发设计企业苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)近日宣布推出集成电流路径的霍尔电流传感器NSM201X系列产品。该系列产品主要基于霍尔效应原理,采用隔离的方式将±65A以内的电流转换成线性电压输出,适用于多种隔离电流采样场合,如光伏组串式逆变器DC输入侧MPPT(最大功率点)跟踪的电流检测、工业变频器件中作母线电流及各桥臂电流采样、UPS及服务器电源,充电桩中的隔离电流采样。此外,AEC-100正在认证中,该认证使其可用于新能源汽车OBC(On

board charger)的隔离电流采样,空调热管理系统中PTC加热器的隔离电流采样等。

NSM201X系列产品主要特点包括:

高精度,高可靠性

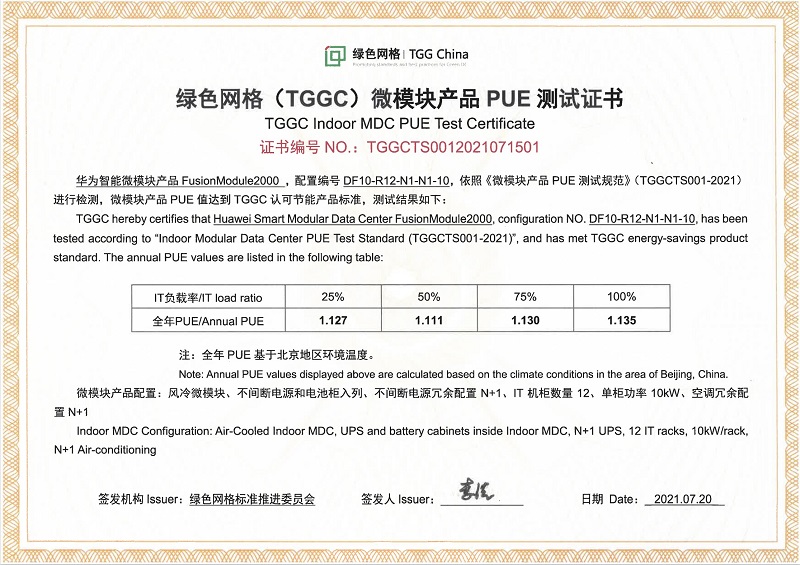

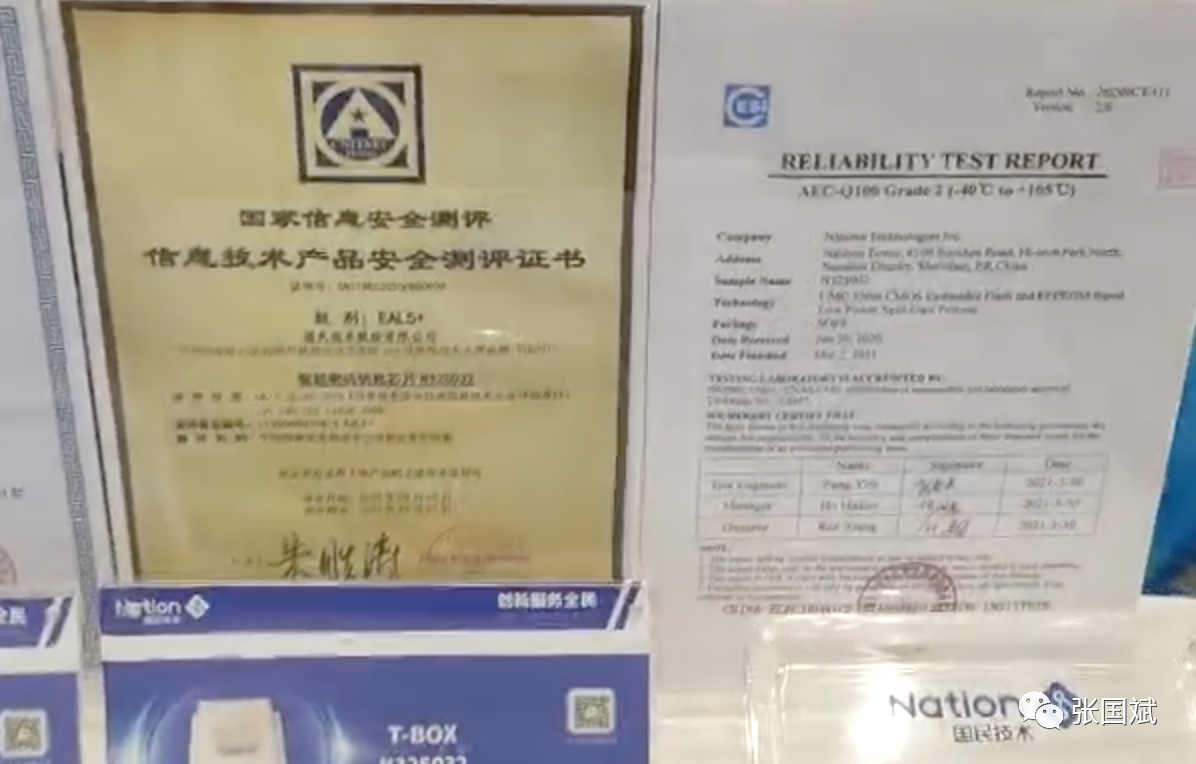

NSM201X系列具备高灵敏度,低零点误差及良好的线性度(非线性度正负0.2%)等特性,能够降低器件的整体输出误差,在工作温度范围内,最大测量误差±1.5%。产品目前已经通过UL62368、IEC62368、TUV等认证。

高隔离性,高兼容性

► 宽体16脚版本的最大隔离工作电压大于1550Vpk、绝缘性能为1min耐压为5000Vrms、浪涌绝缘耐压大于10kV。

► 窄体8脚封装支持600Vpk的工作电压,绝缘性能为1min耐压为3000Vrms的,浪涌绝缘耐压大于6kV。

► 低导通阻抗性能,其中宽体SOIC16版本提供0.85mOhm导通阻抗,窄体SOIC8脚版本提供1.2mOhm导通阻抗,具有良好的温升特性。

► 引脚兼容主流霍尔电流传感器,支持5V和3.3V供电,且有直流输入电压版本、交流输入电压版本、可选比例输出电压版本和固定电压输出版本以满足不同使用场景。

图1 NSM201X典型应用电路图

NSM201X系列产品均可提供样品,如需申请样片或订购可邮件至sales@novosns.com或拨打0512-62601802,更多信息敬请访问www.novosns.com。

除了NSM201X系列集成电流路径线性霍尔传感器外, 纳芯微后续还会推出更多车规传感器,包括基于霍尔原理的信号链接芯片产品(与霍尔元件分离)、基于霍尔原理的磁角度传感器、基于霍尔原理的转速传感器等,以满足汽车行业电气化浪潮对霍尔传感器的应用需求,敬请期待!