作者:ADI公司应用工程师 Dong Wang

简介

现场可编程门阵列(FPGA)、片上系统(SoC)和微处理器等数据处理IC不断扩大在电信、网络、工业、汽车、航空电子和国防系统领域的应用。这些系统的一个共同点是处理能力不断提高,导致原始功率需求相应增加。设计人员很清楚高功率处理器的热管理问题,但可能不会考虑电源的热管理问题。与晶体管封装处理器本身类似,当低内核电压需要高电流时,热问题在最差情况下不可避免——这是所有数据处理系统的总体电源趋势。

DC-DC转换器需求概述:EMI、转换比率、大小和散热考虑

通常,FPGA/SoC/微处理器需要多个电源轨,包括用于外围和辅助电源的5 V、3.3 V和1.8 V,用于DDR4和LPDDR4的1.2 V和1.1 V,以及用于处理核心的0.8 V。产生这些电源轨的DC-DC转换器通常从电池或中间直流母线获取12 V或5 V输入电压。为了将这些电源直流电压降至处理器所需的更低的电压,自然会选用开关模式降压转换器,因为它们在大降压比时效率高。开关模式转换器有数百种类型,但很多都可分为控制器(外部MOSFET)或单片稳压器(内部MOSFET)。我们先来看看前者。

传统控制器解决方案可能不符合要求

传统开关模式控制器IC驱动外部MOSFET,具有外部反馈控制环路补偿元件。由此产生的转换器效率很高且功能多样,同时提供高功率,但所需的分立元件的数量使得设计相对复杂且难以优化。外部开关也会限制开关速度,在空间宝贵的情况下这是一个问题,比如在汽车或航空电子设备环境中,因为较低的开关频率会导致整个元件体积更大。

另一方面,单片稳压器则可以极大地简化设计。本文深入讨论整体解决方案,首先介绍“减小尺寸,同时改善EMI”部分。

不要忽视最小导通和关断时间

另一个重要考虑因素是转换器的最小导通和关断时间,或其在足以从输入电压降至输出电压的占空比下运行的能力。降压比越大,所需最小导通时间越低(也取决于频率)。同样地,最小关断时间对应于压差:在输出电压不再受支持之前输入电压能降到多低。虽然增加开关频率的好处是整体解决方案更小,但最小导通和关断时间会设置工作频率的上限。总之,这些值越低,在设计小尺寸和高功率密度时就有越多的余地。

注意真实的EMI性能

其他噪声敏感器件要安全运行,还需要具备出色的EMI性能。在工业、电信或汽车应用中,电源设计的一个重点是最大限度地减少EMI。为了使复杂的电子系统能够协同工作,不因EMI重叠而产生问题,采用了严格的EMI标准,如CISPR 25和CISPR 32辐射EMI规范。为了满足这些要求,传统电源方法通过减慢开关边缘和降低开关频率来减少EMI——前者降低了效率,提高了散热,而后者降低了功率密度。

降低的开关频率还可能违背CISPR 25标准中的530 kHz至1.8 MHz AM频段EMI要求。可以采用机械减缓技术来降低噪声水平,包括复杂、大尺寸的EMI滤波器或金属屏蔽,但这些技术不但增加了大量成本,而且使电路板空间、元件数量和装配复杂性增加,并进一步使热管理和测试复杂化。这些策略都不能满足小尺寸、高效率和低EMI的要求。

减小尺寸,同时改善EMI、热性能和效率

很明显,电源系统设计已变得十分复杂,这给系统设计人员带来了沉重的负担。为了减轻这种负担,一个好的策略是寻找具有同时解决许多问题功能的电源IC解决方案:降低电路板的复杂性,高效率地工作,最大限度地减少散热,并产生低EMI。可支持多个输出通道的功率IC可进一步简化设计和生产。

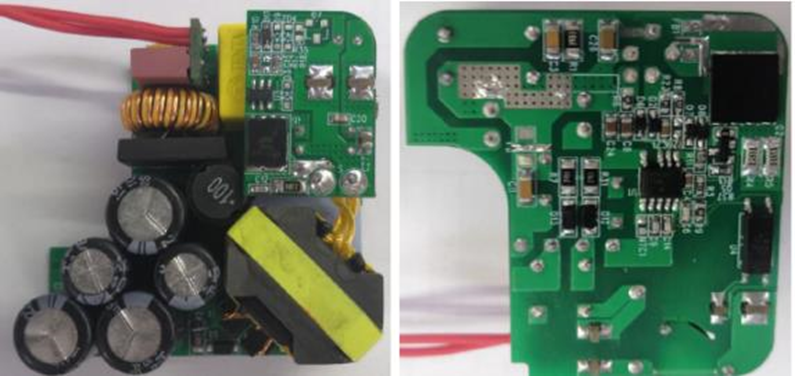

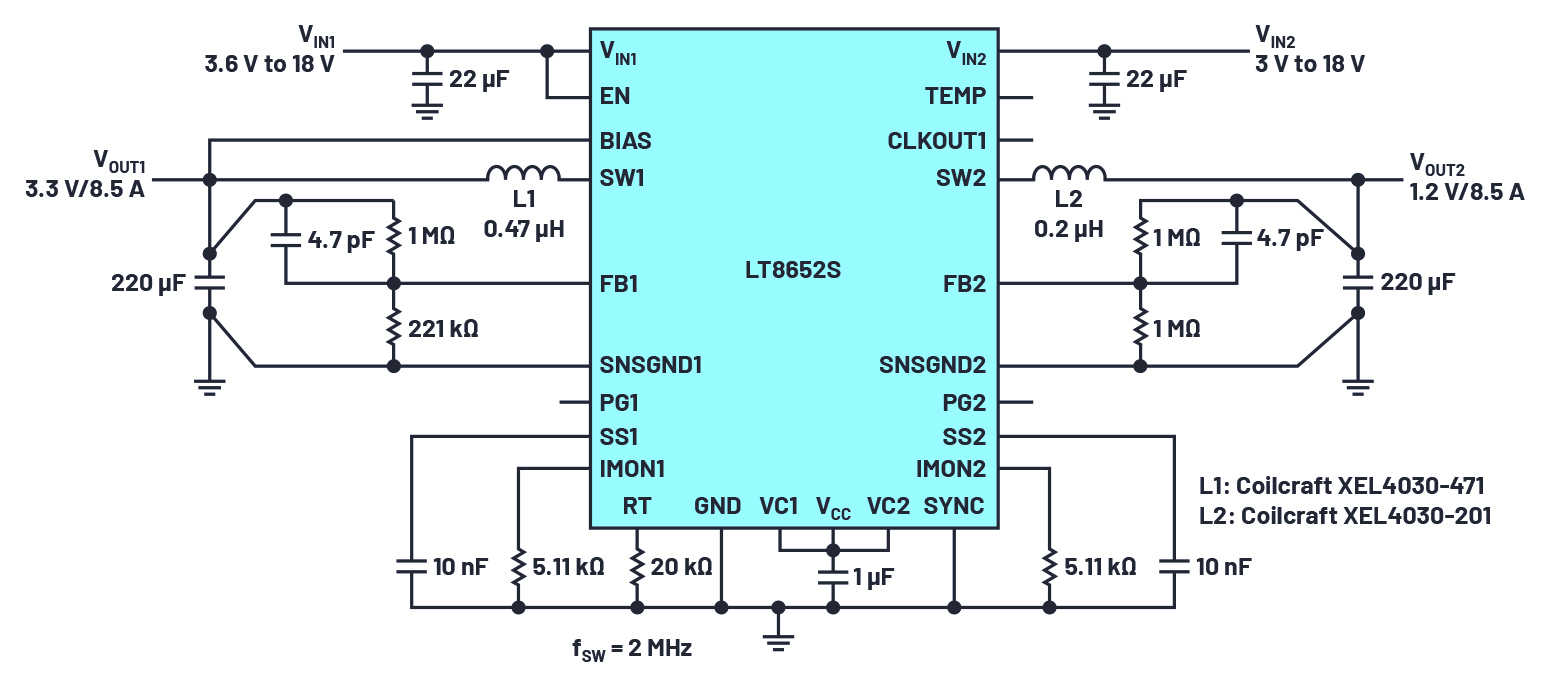

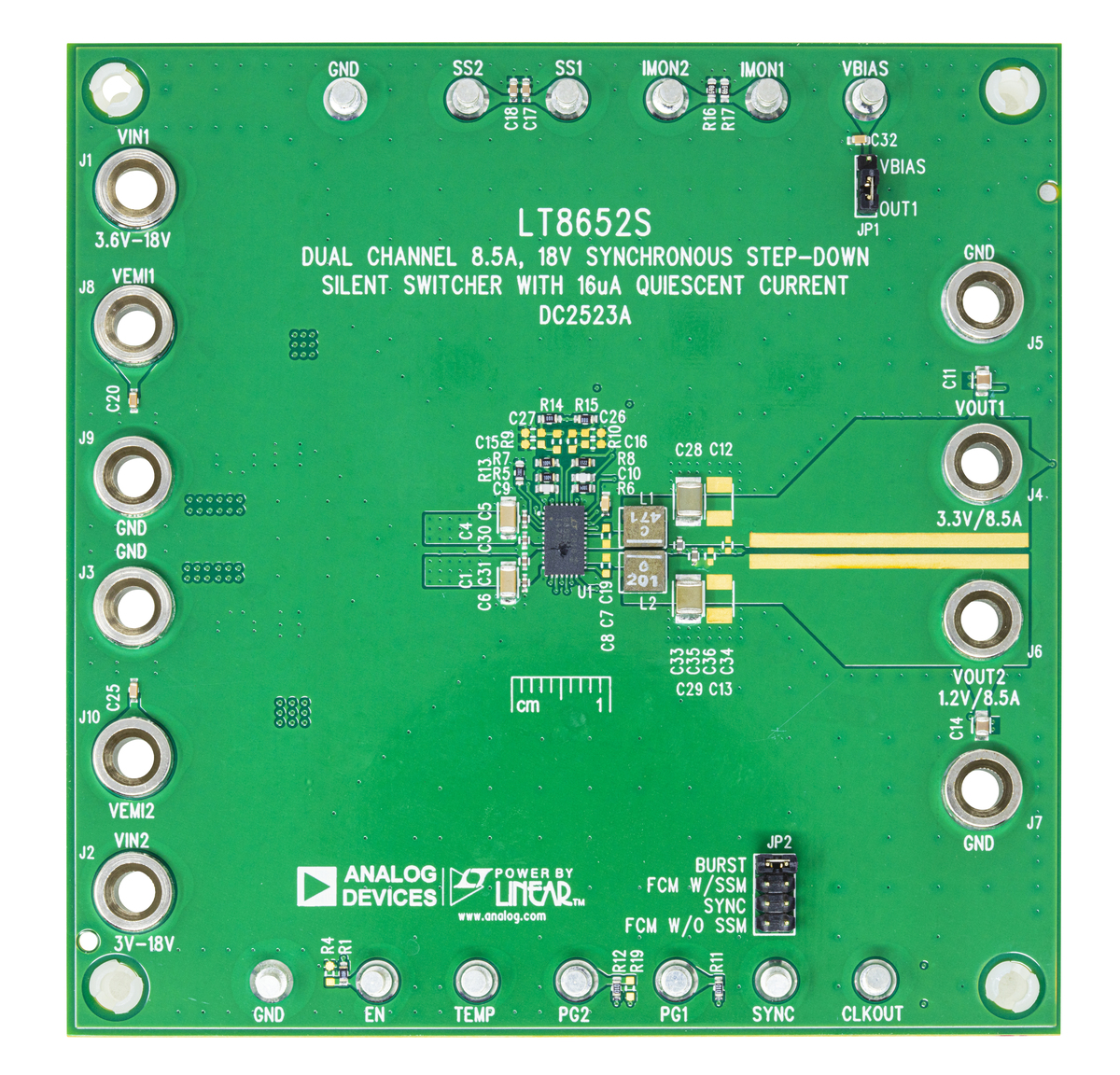

开关集成在封装中的单片电源IC可实现其中多个目标。例如,图1所示为完整的双路输出解决方案板,说明了单片稳压器的紧凑简单。此处使用的IC中的集成MOSFET和内置补偿电路只需要几个外部元件。此解决方案的总核心尺寸仅为22 mm × 18 mm,部分通过相对较高的2 MHz开关频率实现。

图1.具有出色EMI性能的紧凑型、高开关频率、高效率解决方案

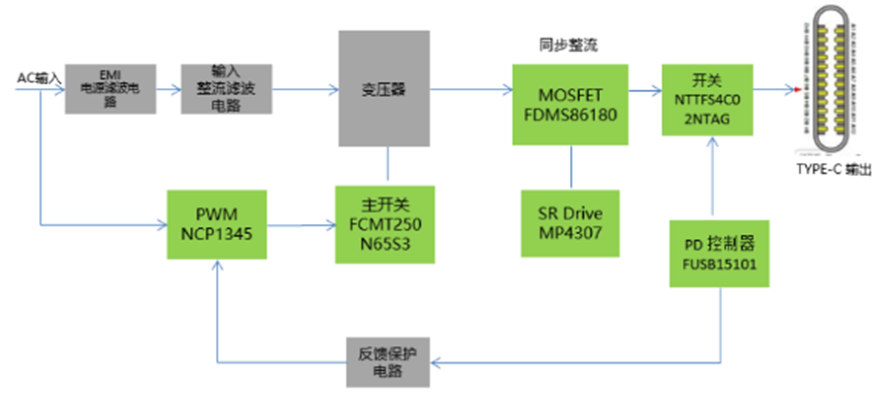

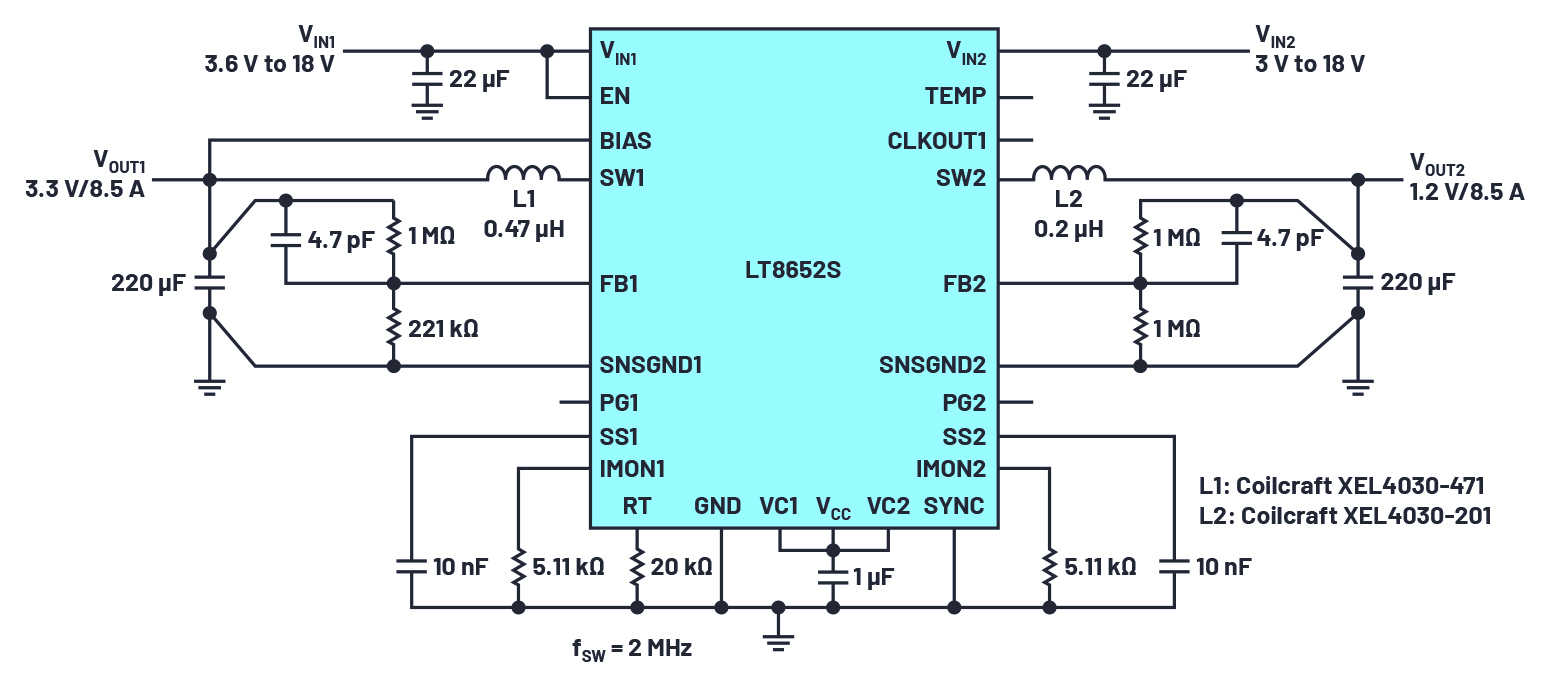

此电路板的原理图如图2所示。在此解决方案中,转换器使用LT8652S的两个通道,在2 MHz的频率下运行,并在8.5 A下产生3.3 V电压,在8.5 A下产生1.2 V电压。可轻松修改此电路以产生包括3.3 V和1.8 V、3.3 V和1 V等在内的输出组合。或者,为了利用LT8652S的宽输入范围,LT8652S可用作二级转换器,再使用12 V、5 V或3.3 V前置稳压器,以提高总效率和功率密度性能。由于高效率和出色的热管理,LT8652S可同时为每个通道提供8.5 A,17 A用于并行输出,高达12 A用于单通道操作。借助3 V至18 V输入范围,该器件可覆盖FPGA/SoC/微处理器应用的大多数输入电压组合。

图2.使用LT8652S的两个通道的双路输出、2 MHz、3.3 V/8.5 A和1.2 V/8.5 A应用

双路输出、单片稳压器的性能

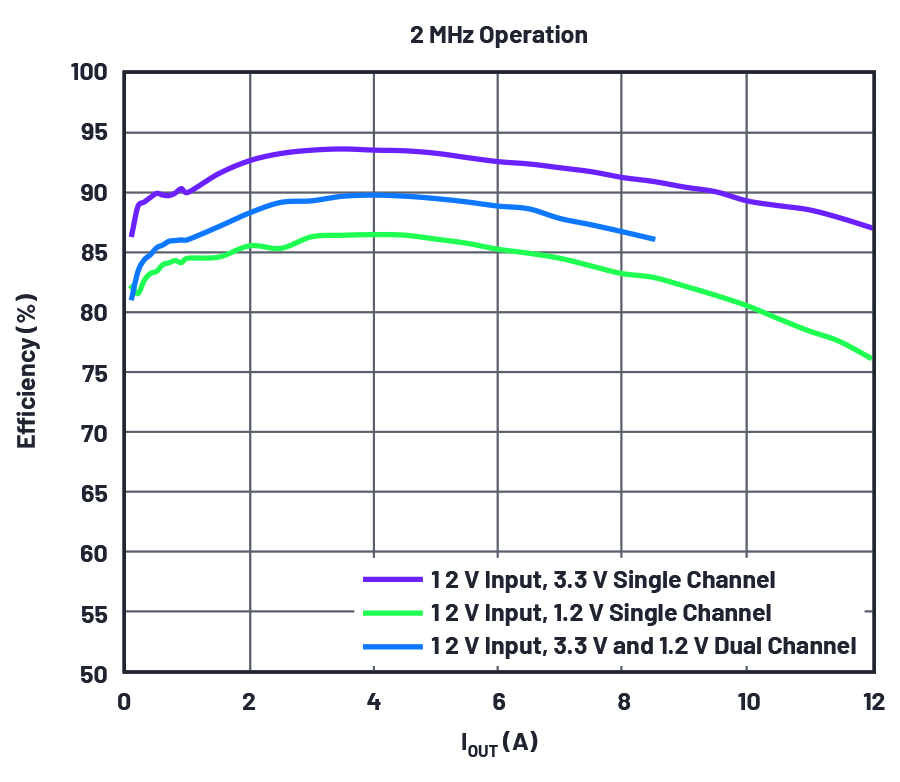

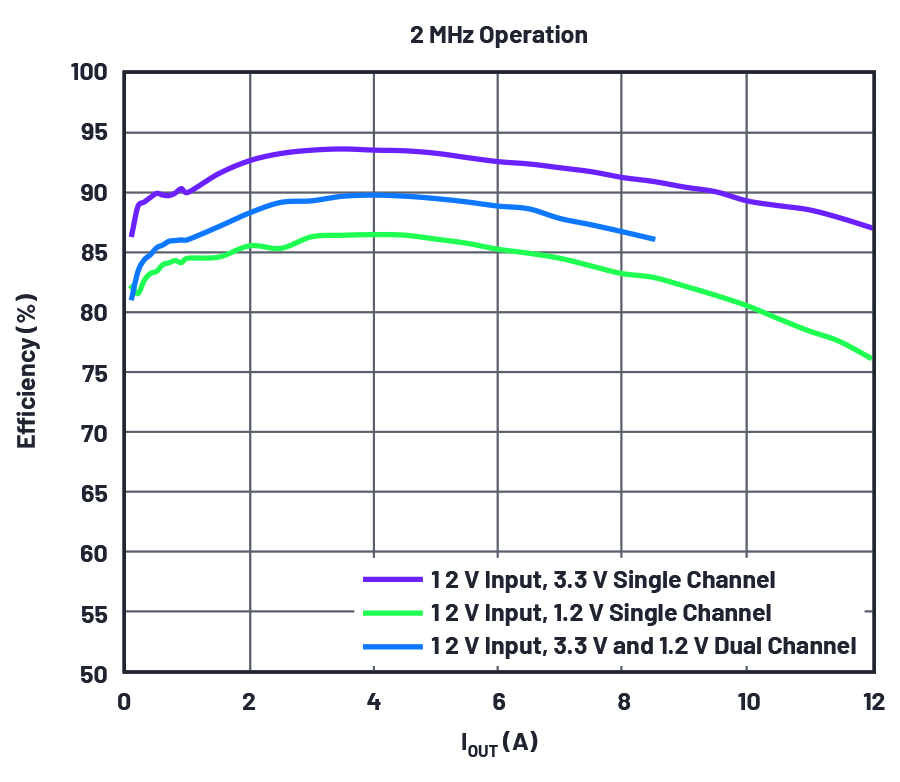

图3显示了图1所示解决方案的测量效率。对于单通道操作,使用该解决方案,在输入电压为12 V时,3.3 V电源轨的峰值效率达到94%,1.2 V电源轨的峰值效率达到87%。对于双通道操作,LT8652S在12 V输入电压时每个通道达到90%的峰值效率,在8.5 A负载电流时每个通道达到86%的全负载效率。由于关断时间跳过功能,LT8652S的延长占空比接近100%,使用最低输入电压范围调节输出电压。20 ns典型最小导通时间甚至使其可在高开关频率下操作稳压器,直接从12 V电池或直流母线生成小于1 V的输出电压——最终减少整体解决方案大小和成本,同时避免了AM频段。具有集成旁路电容的Silent Switcher® 2技术可防止可能出现的布局或生产问题,从而避免影响出色的台式EMI和效率性能。

图3.具有2 MHz开关频率的单路和双路输出效率

高电流负载的差分电压检测

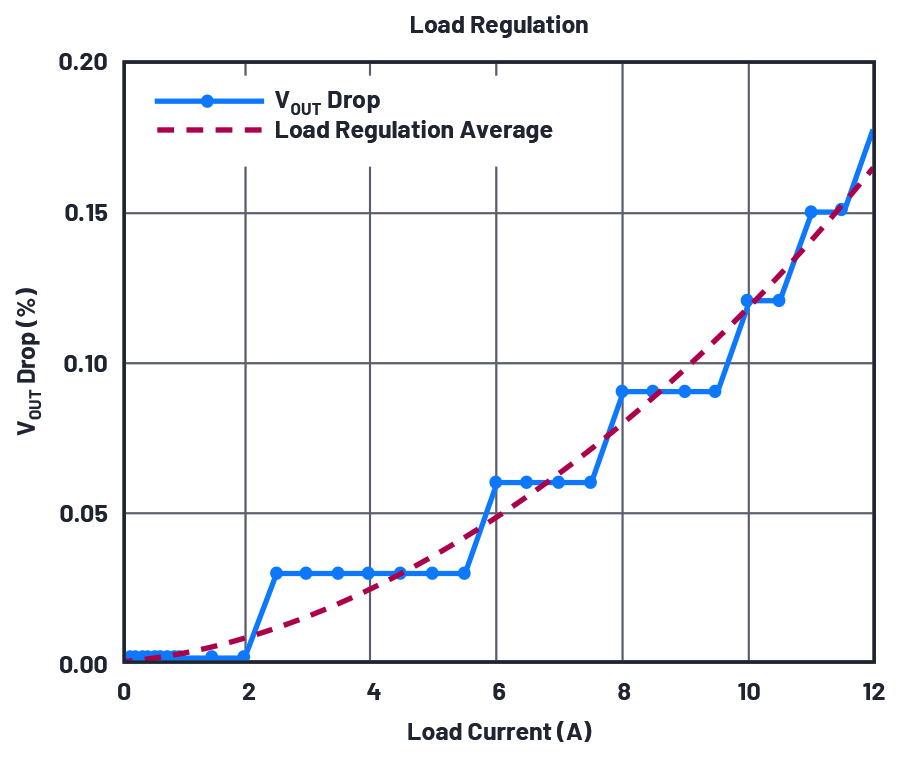

对于高电流应用,每一英寸PCB线路都会导致大幅压降。对于现代核心电路中需要极窄电压范围的典型低电压、高电流负载,压降会导致严重的问题。LT8652S提供差分输出电压检测功能,允许客户创建开尔文连接,以实现输出电压检测和直接从输出电容进行反馈。它可以校正最高±300 mV的输出接地线路电位。图4显示LT8652S利用差分检测功能对两个通道进行负载调整。

图4.LT8652S使用差分检测功能进行负载调整

监控输出电流

在一些高电流应用中,必须收集输出电流信息来进行遥测和诊断。此外,根据工作温度限制最大输出电流或降低输出电流可防止损坏负载。因此,需要进行恒压、恒流操作以精确调节输出电流。LT8652S使用IMON引脚监控并减少负载的有效调节电流。

当IMON对负载设置调节电流时,可根据IMON和GND之间的电阻来配置IMON以减小此调节电流。负载/电路板温度降额可使用正温度系数热敏电阻来设置。当电路板/负载温度上升时,IMON电压增加。为了减小调节电流,将IMON电压与内部1 V基准电压进行比较以调节占空比。IMON电压可低于1 V,但这样就不会产生影响。图5显示激活IMON电流环路前后的输出电压和负载电流曲线。

图5.LT8652S输出电压和电流曲线

低电磁辐射(EMI)

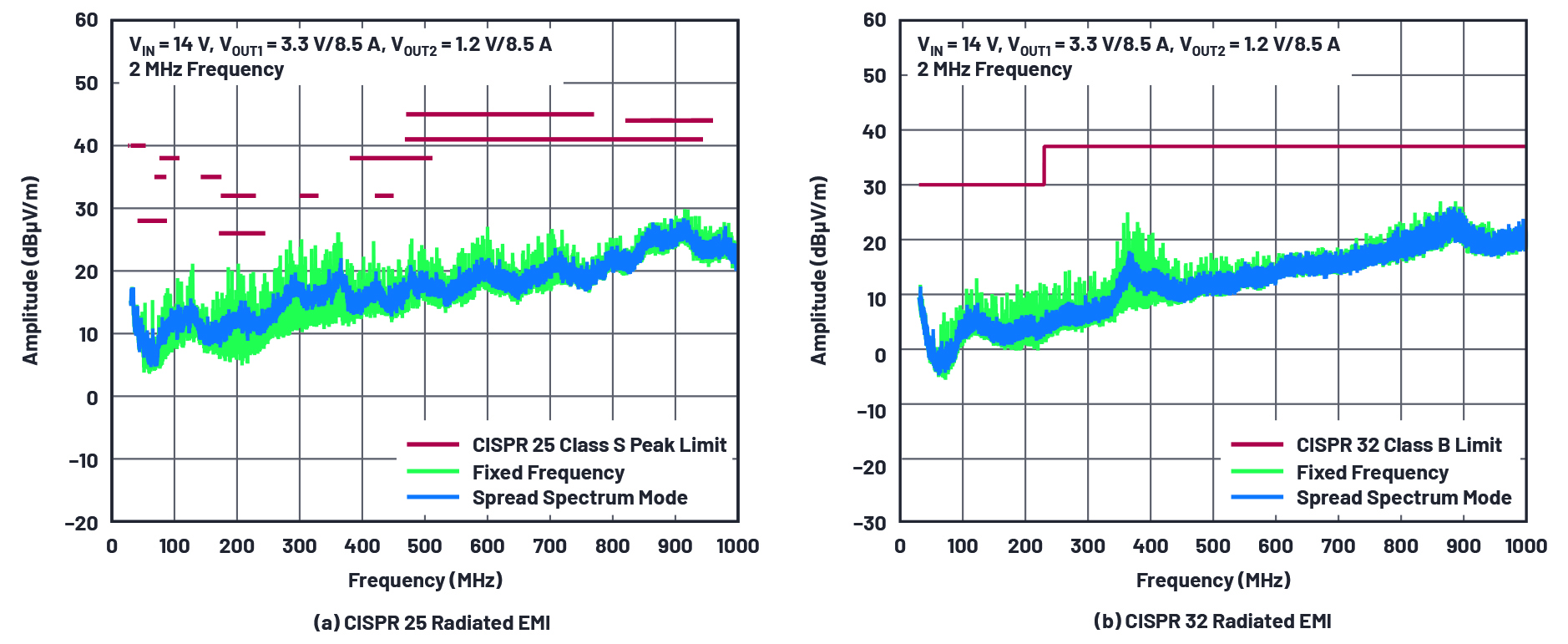

为了使复杂的电子系统能够工作,对单个元件解决方案应用了严格的EMI标准。为了在多个行业中保持一致性,广泛采用了各种标准,如CISPR 32工业标准和CISPR 25汽车标准。为了获得出色的EMI性能,LT8652S在EMI消除设计中采用了领先的Silent Switcher 2技术,并使用集成环路电容以尽量减少有噪天线尺寸。加上集成MOSFET和小尺寸,LT8652S解决方案可提供出色的EMI性能。图6显示图1所示LT8652S标准演示板的EMI测试结果。图6a显示峰值检测器的CISPR 25辐射EMI结果,图6b显示CISPR 32辐射EMI结果。

图6.应用电路的辐射EMI测试结果。VIN = 14 V,VOUT1 = 3.3 V/8.5 A,VOUT2 = 1.2 V/8.5 A

可获得更大电流和更好热性能的并联操作

随着数据处理速度的飙升和数据量的倍增,为满足这些需求,FPGA和SoC的能力也随之扩展。电源需要功率,且电源应保持功率密度和性能。然而,不能为了增加功率密度而失去简单性和稳健性的优点。对于要求超过17 A电流能力的处理器系统,可将多个LT8652S并联且错相运行。

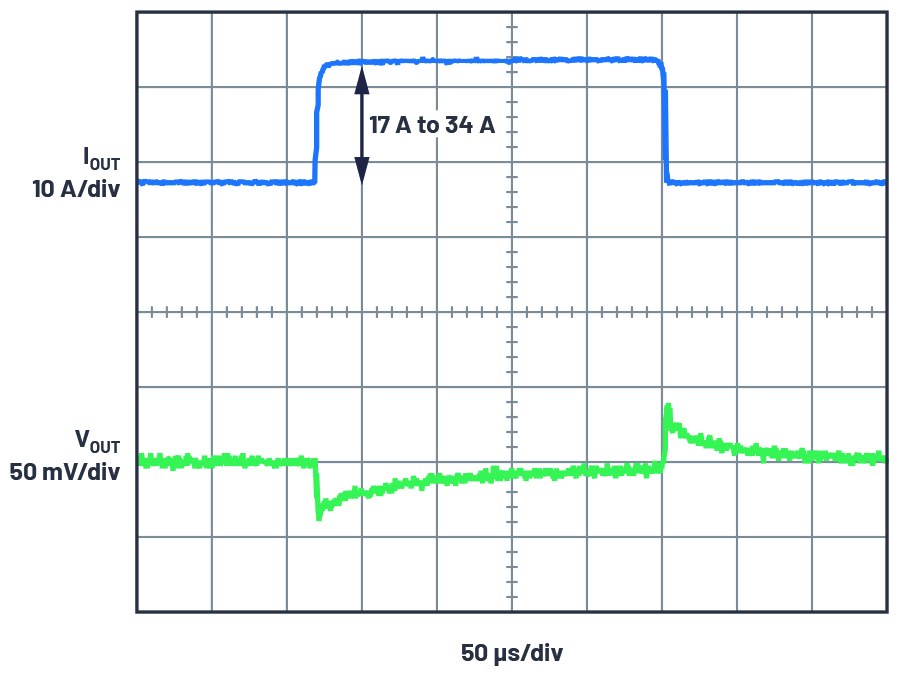

图7显示两个并联的转换器可在1 V时提供34 A输出电流。通过将U1的CLKOUT连接至U2的SYNC,使主单元时钟与从单元同步。由此产生的每通道90°相位差减少了输入电流纹波,并将热负载扩散到电路板上。

为确保在稳定状态和启动期间更好的均流,将VC、FB、SNSGND和SS连接在一起。建议使用开尔文连接以获得精确的反馈和抗噪性能。在接地引脚附近将尽可能多的热通孔放置到底层,以改善热性能。输入热回路的陶瓷电容应靠近VIN引脚放置。

由于驾驶条件可能发生剧烈、频繁和快速变化,SoC必须及时适应快速变化的负载,因此,汽车SoC施加的负载瞬态要求可能很难满足。外围电源的负载电流压摆率达100 A/μs,核心电源的压摆率甚至更高,这是很常见的。然而,在快速负载电流压摆率下,必须将电源输出的电压瞬变最小化。>2 MHz的快速开关频率可快速恢复瞬变,且输出电压偏移最小。图7显示利用快速开关频率和稳定动态环路响应的正确的环路补偿元件值。在电路板布局中,最大限度地减少电路输出电容到负载的线路电感也是至关重要的。

图7.适用于SoC应用的4相、1 V/34 A、2 MHz解决方案

图8.电路的负载瞬态响应

结论

FPGA、SoC和微处理器的处理能力不断提高,原始功率需求也相应增加。随着所需功率电轨数量及其承载能力的增加,必须考虑设计小型电源系统,并加快系统性能。LT8652S是电流模式、8.5 A、18 V同步Silent Switcher 2降压稳压器,输入电压范围为3 V至18 V,适用于从单节锂离子电池到汽车输入的输入源应用。

LT8652S的工作频率范围为300 kHz至3 MHz,使设计人员可尽量减少外部元件尺寸并避免关键频段,如调频广播。Silent Switcher 2技术可保证出色的EMI性能,既不会牺牲开关频率和功率密度,也不会牺牲开关速度和效率。Silent Switcher 2技术还在封装中集成了所有必要的旁路电容,可最大限度地减少布局或生产可能引起的意外EMI,从而简化了设计和生产。

Burst Mode®(突发工作模式)操作将静态电流减少到只有16 μA,同时使输出电压纹波保持在低值。4 mm × 7 mm LQFN封装和极少数外部元件可确保外形紧凑,同时尽量减少解决方案成本。LT8652S的24 mΩ/8 mΩ开关提供超过90%的效率,而可编程欠压闭锁(UVLO)可优化系统性能。输出电压的远程差分检测在整个负载范围内都保持高精度,同时不受线路阻抗的影响,从而最大限度地降低了外部变化造成负载损坏的可能性。其他功能包括内部/外部补偿、软启动、频率折返和热关断保护。

作者简介

Dong Wang是ADI公司的一名电源产品应用工程师,于2013年加入凌力尔特。目前他为非隔离式单芯片降压转换器提供应用支持。Dong Wang对电源管理解决方案和模拟电路有着广泛的兴趣,包括高频电源转换、分布式电源系统、功率因数校正技术、低压高电流转换技术、高频磁集成以及转换器的建模和控制。他毕业于中国杭州浙江大学,获得电气工程博士学位。