作者:电子创新网张国斌

算力芯片是人工智能时代的关键技术底座,然而中国在人工智能芯片工艺制程上落后至少两代以上,在这种情况下,可以通过其他方式弥补芯片工艺制程的不足吗?

有!

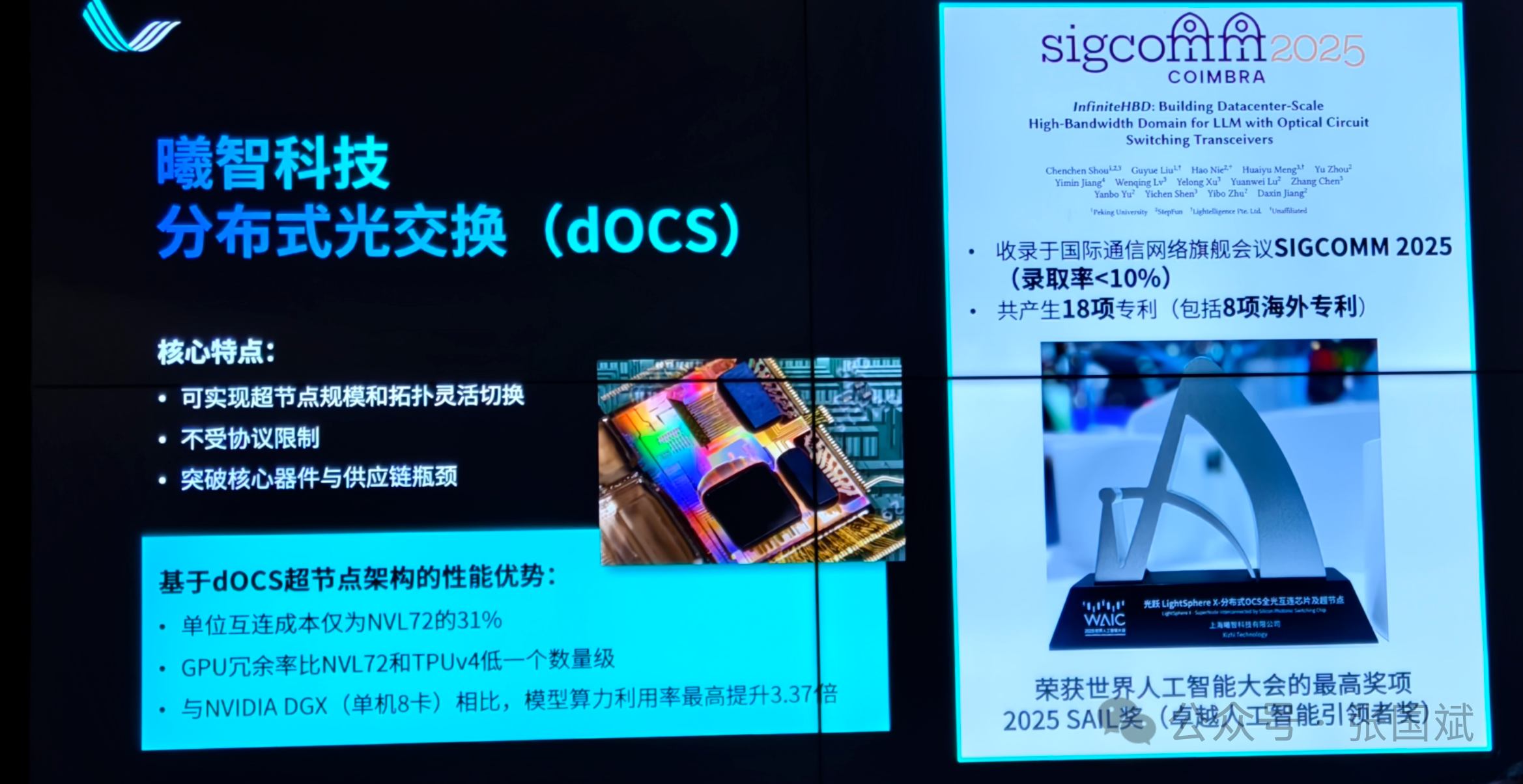

在近期召开的世界人工智能大会(WAIC)上,全球领先的光电混合算力提供商曦智科技联合壁仞科技、中兴通讯正式发布国内首个光互连光交换GPU超节点——光跃LightSphere X。该超节点基于曦智科技全球首创的分布式光交换技术,采用硅光技术的光互连光交换芯片和壁仞科技自主原创架构的大算力通用GPU液冷模组与全新载板互连,并搭载中兴通讯高性能AI国产服务器及仪电智算云平台软件,构建起高带宽、低延迟、灵活可扩展的自主可控智算集群新范式,将于上海仪电智算中心落地。

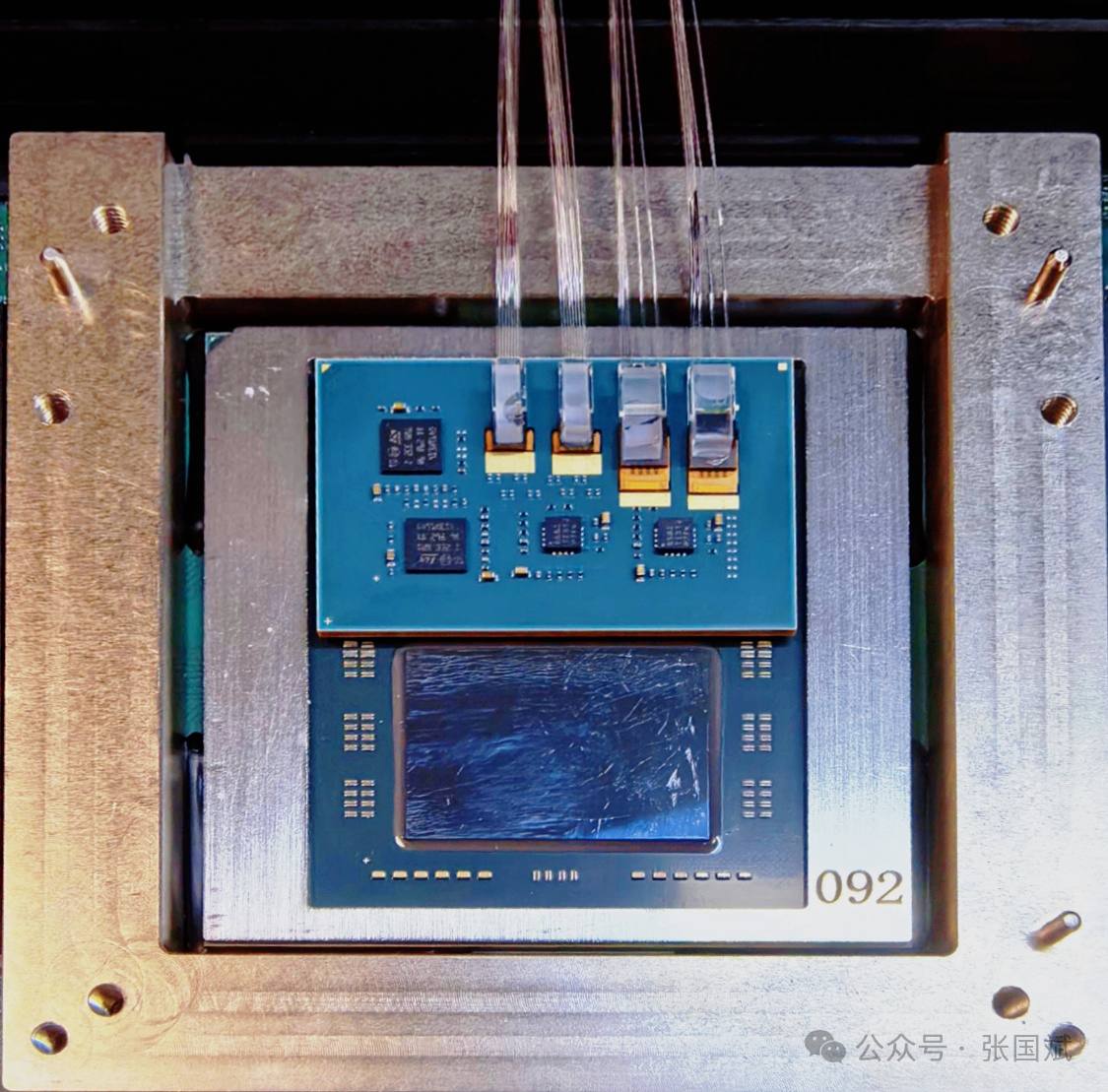

除此之外,曦智科技联合燧原科技推出国内首款xPU-CPO光电共封装原型系统,通过将光学引擎与计算芯片(xPU)在基板上实现光电共封装,将电芯片与光芯片的传输距离缩短,与传统可插拔光学相比,大幅提升信号完整性并降低损耗和延迟,同时显著降低系统功耗,有效提高光电转换的稳定性。

曦智科技在此次大会上首次系统性地公开介绍其光互连产品线。这不仅是一次技术成果展示,更是一场深度探讨“后摩尔时代”背景下,中国算力体系突围路径的战略宣示。在英伟达主导的超节点架构渐成主流的今天,曦智科技提出的基于光计算+光互连+光交换的全栈布局,为国内AI芯片产业链提供了一条跳出“铜导线困局”、穿越“制程鸿沟”的关键通道。

在大会期间,曦智科技创始人、首席执行官沈亦晨博士接受了电子创新网等媒体的专访,详细分享了曦智科技如何通过光互连技术助力中国算力突围!

一、为什么需要“超节点”? —— 从“绿皮车”到“高铁”的算力进化

沈亦晨博士用两个时代的交通比喻开启分享:100年前的上海,用马车和步行通勤,覆盖范围不过几十公里;而在今天,高铁与高速公路网络已经使得一日可达中国半壁江山。这种从“慢”到“快”的演进,正映射着当下计算网络面临的瓶颈与突破。

他指出AI模型迭代的速度远超想象,单卡算力的增长遭遇制程物理极限。要训练百亿、千亿参数级模型,仅靠提升芯片本身的能力已然不够,系统级带宽与延迟成为新瓶颈。

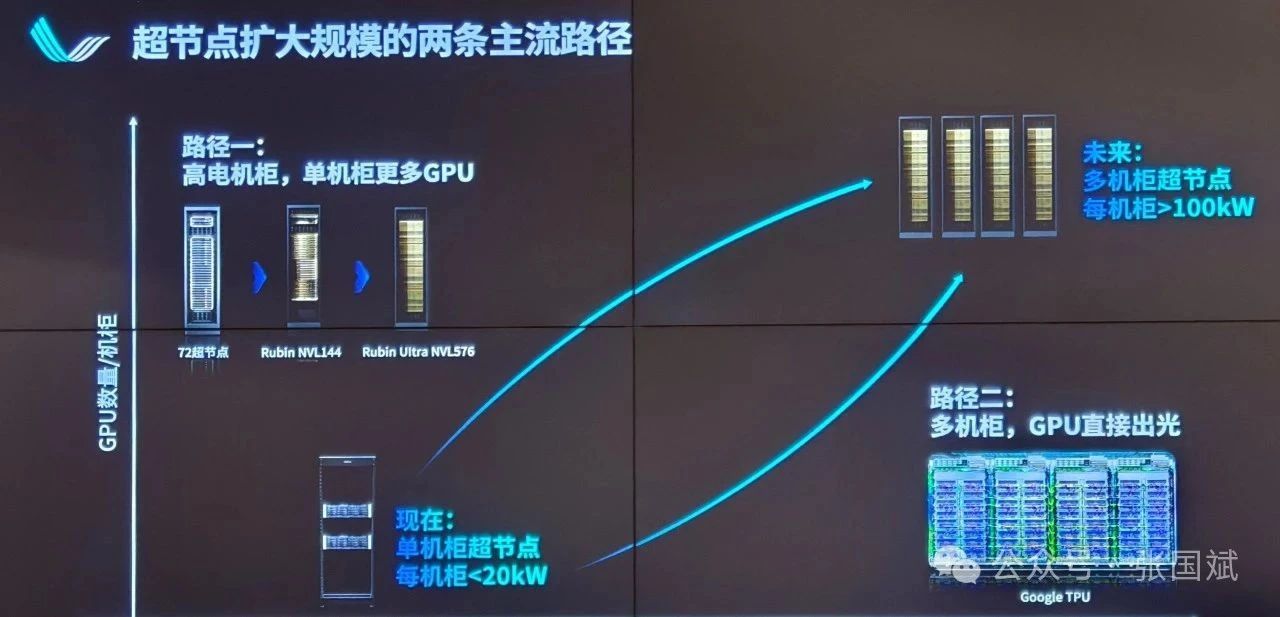

英伟达率先推出NVL72超节点,依托NVLink与NVSwitch构建起高带宽、低延迟的GPU互连结构,在模型规模大、响应速度要求高(如TPS > 200)的场景中,性能是传统“8卡服务器+以太网”架构的3倍以上。曦智科技洞察到这一趋势,开始系统性构建国产“光互连+光交换”超节点基础设施,对标NVL72但又跳出其技术路径。

二、传统电互连的尽头 —— 铜线的“物理极限”

沈亦晨博士指出铜线互连具有天然劣势——距离短、功耗高、带宽受限。即便将数百张GPU塞入单机柜中,也因铜导线的信号衰减与散热瓶颈而难以实现跨柜级扩展。

而曦智科技明确指出,要实现500张GPU互连于一个集群,仅靠铜是不可能的。在超节点走向跨机柜、多柜级别、分布式部署的趋势下,只有光,才可能突破铜的局限。

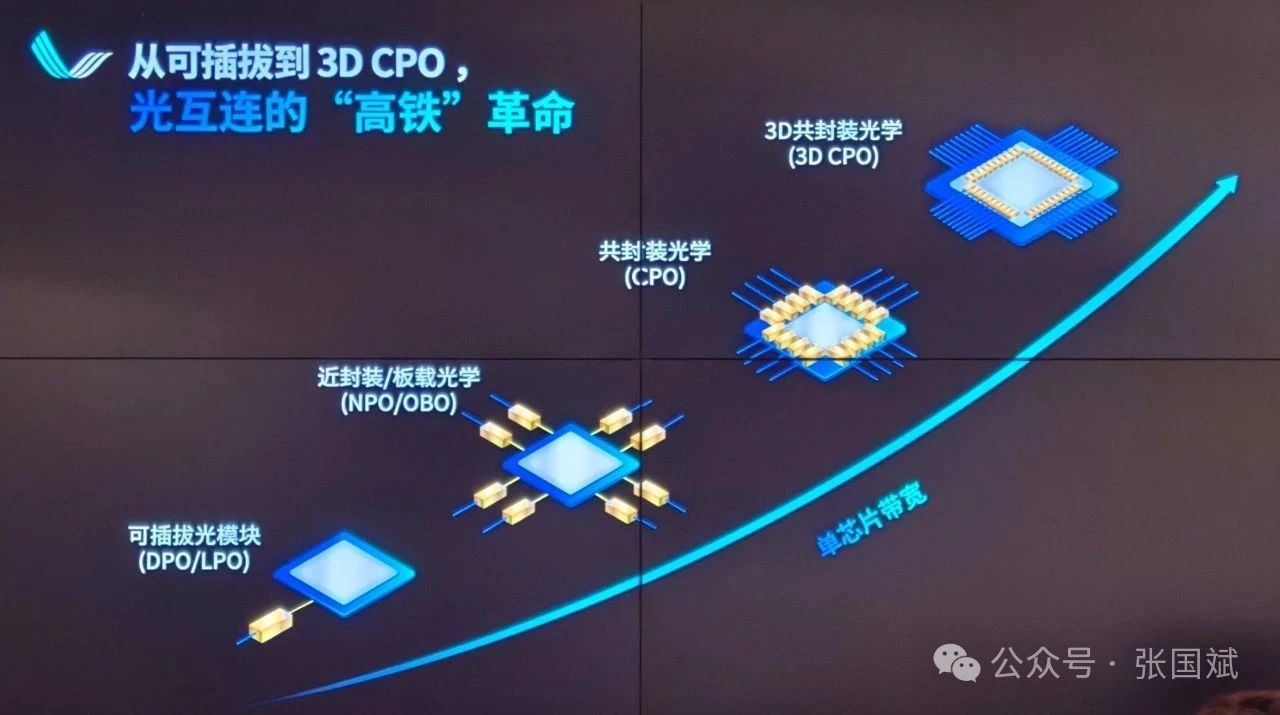

三、光互连三部曲:LPO、CPO、3D CPO

“我们没有办法再次继续原样复制Follow美国完整技术路线,因为我们在底层芯片本身制程和能力上面,与美国压根儿不一样。然而我们在互连能力、光芯片能力上,其实并不受限制。在这个场合可以催发我们自主创新开发出一些革命性“交通工具”,以及革命性的“交通调度系统”,以此应对现在特殊的情况。”他解释说,“先说一下交通工具,我把光互连比喻成轨道交通,电互连更像是公路交通。轨道交通相比于公路交通,首先它的距离可以传得更远,其次速度比公路交通更快,并有自己独特的网络体系。其实光互连并不是陌生概念,光互连已经存在20年以上,就像轨道交通也已经存在50年以上,这种互连技术本身也有非常大的迭代空间。我们把现在大家比较熟悉的光互连,也就是现在网络互连的光模块比喻成现在的绿皮车,它有两个特点,第一个特点光电转换芯片往往会离GPU距离比较远,现在光模块都是存在于数据中心交换机里面,它与GPU之间至少有1米以上的铜导线距离。因此我们需要提升单通道互连带宽,还要提升通道的密度和数量,这就催生新的光电融合技术,也就是后面讲的--近封装/板载光学技术,把光电转换芯片从交换机上直接放到GPU板卡上,这样距离就从1米缩短到10厘米的距离。互连密度也能够提高2-3倍,还可以把DSP芯片去掉,这样能大大减少GPU与GPU之间的通讯延迟。光互连技术演进如下图所示。”

沈亦晨博士将此比喻为一场高铁革命,他指出曦智科技构建了一个完整的光互连技术进阶路径:

1. NPO(Near-Packaged Optics):光电融合第一步

将光模块从交换机“前置”至GPU卡附近,通信距离由1米降至10厘米。可移除DSP芯片,降低延迟,互连密度提升2-3倍。该方案已批量部署,成为国产GPU实现“超节点”能力的第一推动力。

2. CPO(Co-Packaged Optics):光电共封装

再进一步,将光芯片与GPU封装集成在同一封装内,传输距离由10厘米缩至1毫米。可提升带宽3倍、延迟降低50%以上。曦智已与国内GPU厂商联合展示了全球首个GPU-CPO原型Demo,已经走向实际部署。

3. 3D CPO(3D Co-Packaged Optics):最终形态

将光芯片垂直堆叠于电芯片下方,实现“直达高铁站”级别的极致互连。目标单芯片带宽达100T+,集群级带宽提升3~4个数量级。曦智预计5年内实现产业化。

“我们希望通过近封装、共封装,以及最终3D共封装光电融合的方式,大大增加单芯片带宽,目标把单芯片带宽提高到2T每毫米,一颗芯片带宽最终做到100T量级,另外通过用光来代替电去做互连,把超节点内的芯片数量从8颗提高到500颗。两个叠加起来,我们在一个超节点内的总带宽可以比今天单机8卡的超节点提高3个数量级!如果能用3D共封装方案,可以在3个数量级上再上一个数量级,达到4个数量级超节点总带宽的提升。”沈亦晨博士总结说:“在芯片计算能力受限的今天,唯一可行的路径是通过大带宽连接大量芯片实现系统级突破。”

四、光交换:真正的“交通调度系统”

但是GPU连接越来越多,另一个瓶颈浮现:交换与调度能力。

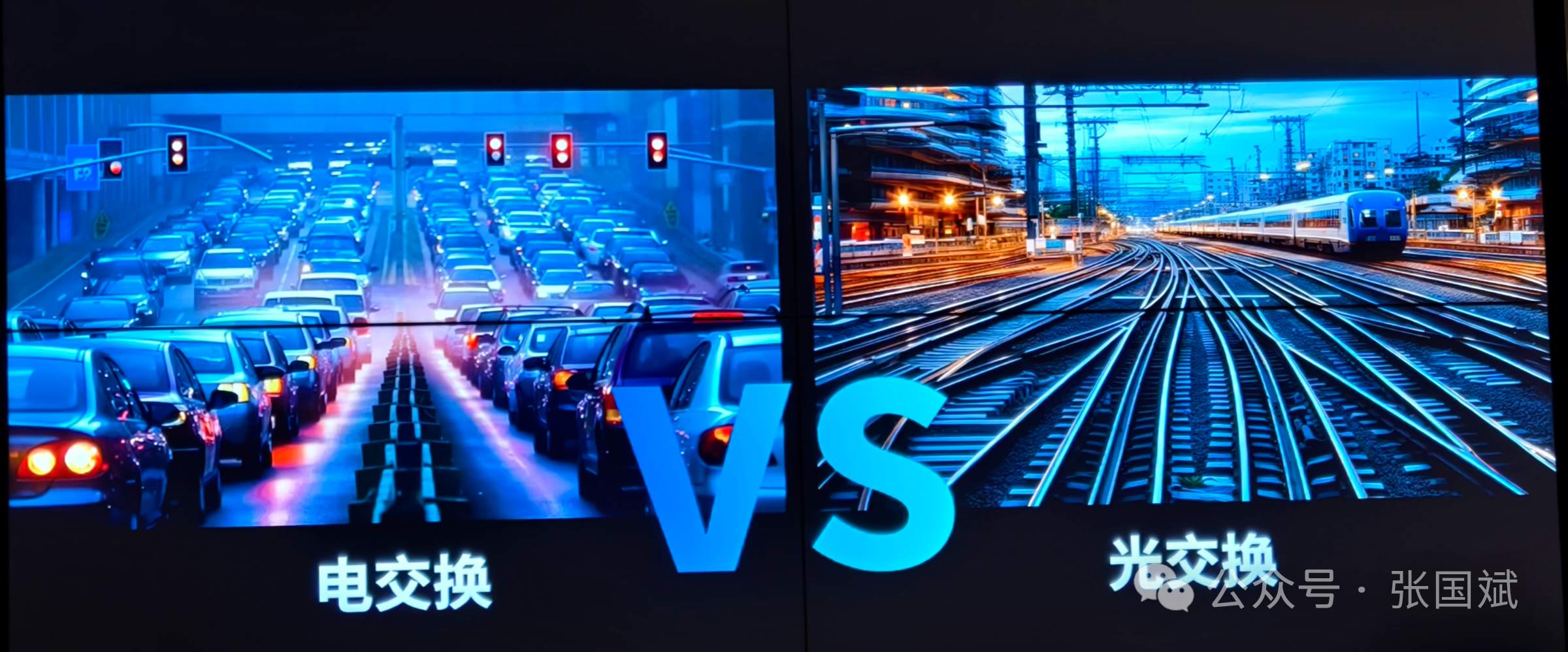

“这好比我们从公路升级到铁路就需要调度系统一样,连的GPU数量越来越多以后,必须要面对不同光互连光纤中的调度能力。因为不可能是1000张GPU永远都是以一种连接,所以需要一个调度系统来调节如此复杂的网络。”他解释说,“这也是我们为什么发布光交换技术,这就是光交换和电交换的区别,电交换就像我说的一辆辆小汽车,每一个信号都可以在电的交换机上选择往左,还是往右,就像每个小汽车的司机都可以去选择。但是在这种情况下,整个交换容量或者交换速率基本上取决于电交换芯片本身运算能力,也就是红绿灯的能力,在特别大的超节点网络上比较容易造成堵塞。现在不同牌子的小汽车司机就像国内不同的GPU都是follow不一样的互连协议,好比每个司机对于红灯代表停还是走,可能都是有不同的理解,没有办法把多个厂商GPU通过同一种交换芯片,让它起到互连的效果,基本上每个GPU都要定制一颗交换芯片,以覆盖互连协议,这也是现在国内面临的一个困境。”

他表示目前最好的电交换芯片采用的是和英伟达一样的工艺,但是在电交换芯片上我国依然也有工艺节点的限制。

“如果都用光互连,其实大家都已经上了轨道交通,何不尝试一种直接能在铁轨间进行切换的交换方式,直接连接光的通道?因此,我们开发了光交换系统(芯片)--全球首个分布式光互连光交换GPU超节点解决方案,这个方案也获得了世界人工智能大会的最高奖项--2025 SAIL奖(卓越人工智能引领者奖)。”沈博士指出。“这个方案以曦智科技的全光互连分布式光交换芯片为核心,解决了大规模算力集群中传统电互连、集中式交换的带宽瓶颈与扩展性受限等挑战,构建起高带宽、低延迟、灵活可扩展的自主可控智算集群新范式,相关论文已获国际通信网络领域顶级会议SIGCOMM 2025接收。”

他进一步指出曦智科技的光交换方案通过中央调度控制光纤波导信号切换、在毫秒级实现冗余GPU动态接入,并与任何GPU协议兼容,不受先进制程制约,可国产化全栈自研。

老张认为这不仅是一个“交换芯片”,而是构建国产光子智算网络的核心路由节点,是国内数据中心网络体系实现“去英伟达化”的根技术支撑。

五、产业生态突围路线图:从跟随者到定义者

从沈博士的分享中,我们可以看到在国产算力突围中,我们可以走一条新的路径。

1. 用“长板”补“短板--国产GPU制程落后(7nm/12nm)无法比肩GB200(3nm),但曦智选择用光互连的“长板”补工艺短板。构建了“连接创造算力”的新范式。

2. 多厂并举、差异化选择催生技术突破

美国GPU仅英伟达一家,其升级路径固化,但中国GPU厂商百花齐放,更有意愿尝试差异化互连,因此“GPU直出光”在国内更具产业落地机会。

3. 牵引产业链,推动上下游协同

曦智已经与多家GPU厂商展开联合部署:2024年已在上海仪电落地千卡级全光互连超节点,2025年目标实现万卡集群商用落地。而且曦智并不试图全盘替代电交换,而是构建光电融合的立体算力网络结构,短距离铜互连+中长距离光互连,灵活组网。

六、未来展望:以光网络构建“数据中心高铁枢纽”

从沈博士的介绍中可以看到曦智科技正在打造中国自己的“数据中心虹桥枢纽”——一个兼容、多维、高带宽、低能耗的全光算力网络。未来,数据中心不再是单机房的堆叠,而是多个“超节点”通过光互连与光交换构成的“算力星云”。

在算力范式转变的当口,曦智科技提出一条“连接重构计算”的技术路径:以硅光为基础,以共封装为路径,以光交换为核心,打破传统电互连的天花板,帮助国产GPU集群在系统架构层面追赶乃至超越英伟达的性能基线。

正如沈博士所言:“我们用的是不同的‘交通工具’,走的是另一条‘路线’。”这条路线不是复制,而是原创技术突围之路,它或许正是中国通往自主可控AI基础设施的关键入口。

注:本文为原创文章,未经作者授权严禁转载或部分摘录切割使用,否则我们将保留侵权追诉的权利