作者:电子创新网张国斌

在全球算力需求急速增长与摩尔定律放缓的背景下,光电融合技术正加速从实验室走向商用。作为国内光计算与光互连领域的先行者,曦智科技在 2025 世界人工智能大会上重磅展示了其光互连、光交换与光计算三大创新成果,全面勾勒出未来算力网络的演进路径。

在2025 世界人工智能大会期间,曦智科技联合创始人、首席技术官孟怀宇博士做客贸泽电子芯英雄联盟直播间,分享了中国算力体系如何通过光计算+光互连+光交换实现算力路径的突围的新思路。为国内AI芯片产业链提供了一条跳出“铜导线困局”、穿越“制程鸿沟”的关键通道。

孟怀宇博士指出近年来,大模型的快速迭代推动了 AI 算力需求的指数级增长,训练规模已从千卡扩展至万卡级。然而,先进制程的推进逐渐放缓,使得单卡性能提升受限。与此同时,传统电互连在带宽、能耗和可靠性方面的短板日益凸显。产业普遍认为,光进铜退是未来数据中心与智算发展的重要方向,在这样的背景下,曦智科技提出了自己的解决思路。

一、GPU出光:突破传统铜互连的性能瓶颈

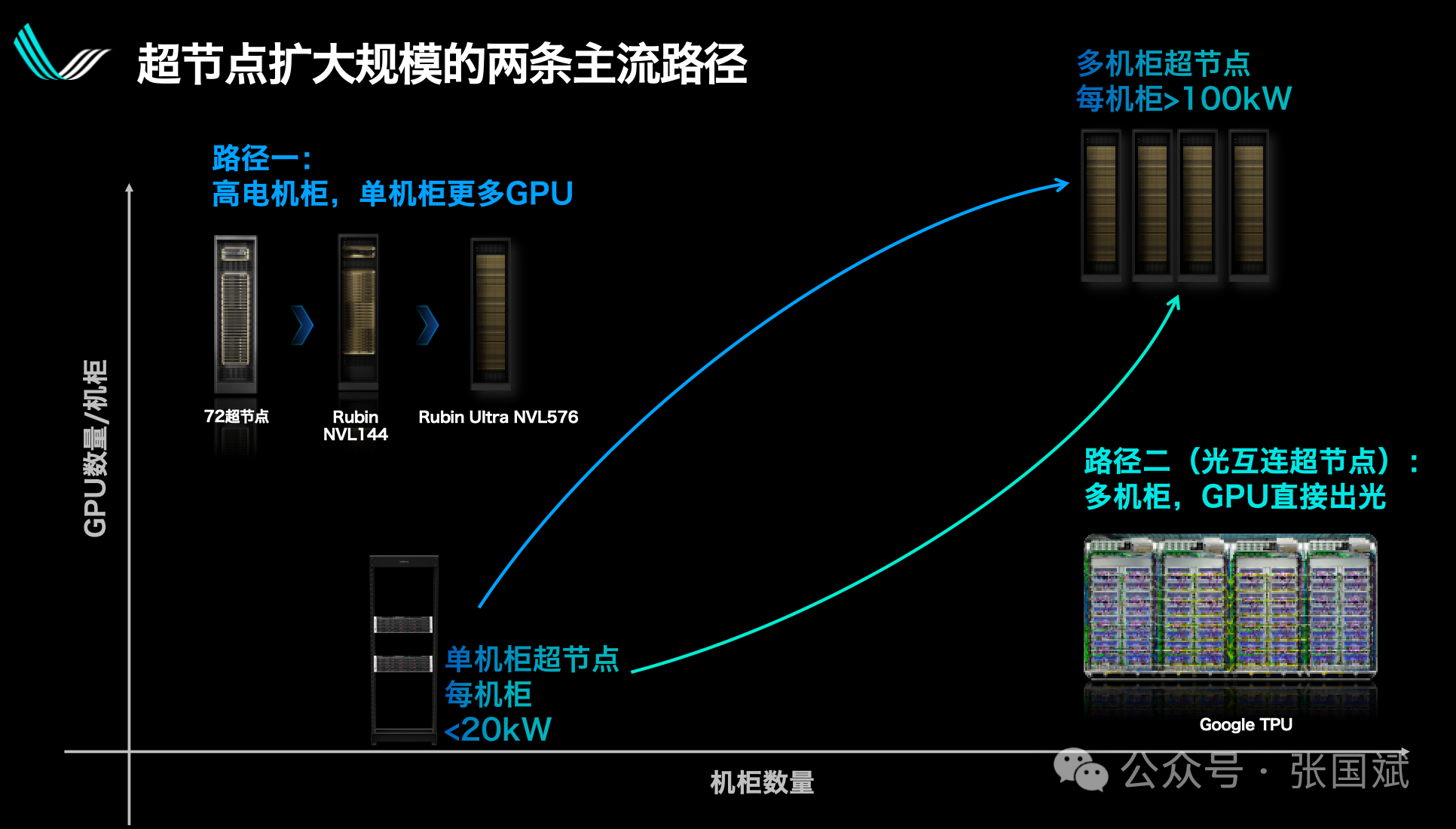

随着AI大模型和超大规模算力集群的兴起,传统基于铜线的GPU互连逐渐显露瓶颈。铜线不仅受限于带宽和延迟,能耗也在大规模集群中呈现指数级增长。曦智科技瞄准这一关键矛盾,率先提出了 GPU出光的系统化方案。

曦智科技的GPU出光方案,本质上是推动计算与通信接口的“同层演进”,使得算力扩展不再受制于铜线互连的物理极限。

孟怀宇博士表示曦智科技通过 GPU 出光与光交换 实现了逻辑超节点与物理机柜的解耦,使得跨机柜的灵活组网成为可能。这不仅降低了数据中心改造成本,也为国产 GPU 的大规模部署提供了可行路径。

二、光交换:系统级可靠性突破

在 WAIC 上,上海仪电联合曦智科技、壁仞科技、中兴通讯,正式发布国内首个光互连光交换GPU超节点——光跃LightSphere X。该超节点基于曦智科技全球首创的分布式光交换技术,它采用曦智科技全球首创的基于硅光子技术的分布式光交换dOCS(distributed Optical Circuit Switch)芯片和壁仞科技自主原创架构的大算力通用GPU液冷模组与全新载板互连,并搭载中兴通讯高性能AI国产服务器及仪电智算云平台软件,构建起高带宽、低延迟、灵活可扩展的自主可控智算集群新范式,即将于上海仪电智算中心落地。

若把传统集中式的交换芯片比为中央物流中心,将每张计算卡比为一个车间,分布式光交换技术所进行的调整,就是取消了中央物流中心,转而在每个车间旁边设置小型物料中转站,使物料传输路径更短、更直接。

据介绍,曦智科技的光交换方案通过中央调度控制光纤波导信号切换、在毫秒级实现冗余GPU动态接入,并与多种GPU互连协议兼容,不受先进制程制约,可国产化全栈自研。

这不仅是一个“交换芯片”,而是构建国产光子智算网络的核心路由节点。

几种算力集群组网方式对比

厂商 | 架构模式 | 互联方式 | 开放性 | 可靠性机制 | 技术挑战 |

|---|---|---|---|---|---|

英伟达 | 机柜=超节点 | 电互联+部分光模块 | 封闭 | 固定拓扑 | 供电/散热门槛高 |

华为 | 自研 GPU 集群 | 光互联+电交换 | 封闭 | 节点固定冗余 | 不对外开放,生态局限 |

曦智科技 | 光交换+GPU 出光 | 全光互联+光交换 | 开放 | 分布式光交换 | 新技术可靠性需验证 |

三、光计算探索

除了光互连,曦智科技也涉足光计算(Optical Computing) 研究,尝试在算力集群的部分计算场景中直接引入光子计算单元。这意味着未来不仅通信“出光”,计算本身也逐步“上光”。

孟博士指出光计算基于光学傅里叶变换原理,具备亚纳秒延迟和几乎零功耗的优势,在矩阵运算等高并行场景中展现出巨大潜力。同时,光计算芯片不依赖先进制程,45nm/65nm 工艺即可实现,为国产化提供了现实路径。

目前,全球进入“光经济 3.0”时代,光子不仅是能量的载体,更是信息的核心媒介。光计算与光互连的深度融合,将成为未来十年重塑全球产业格局的关键力量。对中国而言,这不仅是技术突破的窗口期,更是实现产业自主可控的战略机遇。

曦智科技将 光互连与芯片设计流程深度耦合,在系统技术协同优化(STCO)层面实现 架构-封装-互联的联动,进一步释放算力潜能。曦智科技正以 光互连、光交换与光计算 三位一体的战略布局,引领算力网络走向开放与融合:

光互连 提升算力集群效率;

光交换 确保系统级可靠性;

光计算 突破单卡能效极限。

这一布局不仅确立了曦智科技在全球光电混合算力产业的领先地位,也为中国在算力基础设施竞争中赢得主动权奠定了坚实基础。

注:本文为原创文章,未经作者授权严禁转载或部分摘录切割使用,否则我们将保留侵权追诉的权利