作者:电子创新网张国斌

面对美国刻意对中国半导体产业的全面封堵和打压,本土很多有识之士提出“不再路劲依赖、实现换道超车”的新思路,而近期复旦大学的一项突破性研究,正让中国集成电路产业在“后摩尔时代”的赛道上抢占先机,也让我们看到换道超越的希望!

据复旦大学官网披露,近日,复旦大学集成芯片与系统全国重点实验室集成电路与微纳电子创新学院周鹏-刘春森团队研发的“长缨(CY-01)”架构将二维超快闪存器件“破晓(PoX)”与成熟硅基CMOS工艺深度融合,率先研发出全球首颗二维-硅基混合架构芯片。

封装后的二维-硅基混合架构闪存芯片(带PCB板)

这一突破攻克了新型二维信息器件工程化的关键难题,为新一代颠覆性器件缩短应用化周期提供范例,也为推动信息技术迈入全新高速时代提供强力支撑。

从原子级器件到功能芯片,跨越“从实验室到工厂”鸿沟

作为集成电路的前沿领域,二维电子学在近年来获得诸多关注,但研究者们最关心的问题莫过于“LAB to FAB(从实验室到工厂)”难题,也就是这项技术未来是否可以得到真正的应用。如何加速产业化进程,让二维电子器件走向功能芯片?周鹏-刘春森团队主动融入产业链,尝试从未来应用的终点出发,“从10到0”倒推最具可能性的技术发展路径。

当前,CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor,互补金属氧化半导体)技术是集成电路制造的主流工艺,市场中的大部分集成电路芯片均使用CMOS技术制造,产业链较为成熟。

二维-硅基混合架构闪存芯片结构示意图,包含二维模块、CMOS控制电路和微米尺度通孔

基于CMOS电路控制二维存储核心的全片测试支持8-bit指令操作,32-bit高速并行操作与随机寻址,良率高达94.3%。这也是迄今为止世界上首个二维-硅基混合架构闪存芯片,性能“碾压”目前的Flash闪存技术,首次实现了混合架构的工程化

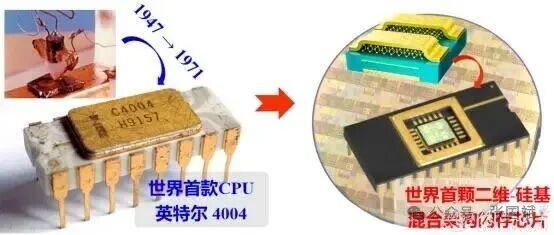

世界首颗二维-硅基混合架构闪存芯片。左侧为半导体晶体管从原型器件到第一款CPU。右侧为二维闪存器件结构、8英寸流片CMOS晶圆、二维-硅基混合架构闪存芯片。

将二维材料与CMOS集成绝非易事,CMOS电路表面有很多元件,如同一个微缩“城市”,有高楼也有平地,高低起伏。而二维半导体材料厚度仅有1-3个原子,如同“蝉翼”般纤薄而脆弱,直接将二维材料铺在CMOS电路上会导致材料破裂。

据悉,研究团队经历了5年的探索试错,在单个器件、集成工艺等多点协同攻关。2024年,他们在《自然·电子》上发表了第一项集成工作,在最理想的原生衬底上实现了二维良率的突破。最终,团队成功将二维超快闪存与成熟CMOS工艺深度融合,攻克了二维信息器件工程化的关键难题。

中国IC设计的新趋势

复旦大学二维-硅基混合架构闪存芯片的突破,折射出中国IC设计正呈现出多维度的新发展趋势。随着美国对我国集成电路产业技术封锁的全方位、体系化和精准化趋势进一步加速深化,我国集成电路产业面临“自身不足”和“外部挑战”双重威胁。

同时,后摩尔时代行业技术轨道的转变为中国集成电路发展带来重要机遇。中国集成电路产业正在探索基于技术轨道跃迁的“换道发展”创新路径。二维半导体材料是目前国际公认的突破摩尔定律物理极限的关键,复旦大学团队在这一领域的领先,彰显了中国在下一代半导体技术上的前瞻布局。

创新模式:从实验室到产业的快速转化

复旦大学团队已跨越从基础研究到工程化应用最艰难的一步,后续迭代进程将进一步加快。他们下一步计划建立实验基地,与相关机构合作,建立自主主导的工程化项目。

团队计划用3-5年时间将项目集成到兆量级水平,其间产生的知识产权和IP可授权给合作企业。这种产学研协同创新模式,将加速科技成果向产业应用的转化。

系统架构:混合集成与跨平台设计

复旦大学团队不仅研发了芯片,还提出了跨平台系统设计方法论,包含二维-CMOS电路协同设计、二维-CMOS跨平台接口设计等,并将这一系统集成框架命名为“长缨(CY-01)架构”。这种系统级设计思维,代表了中国IC设计从单一器件创新向系统架构创新的演进。

产业影响:为600亿美元市场带来变革

存储器产业界代表认为,复旦大学团队研发的二维-硅基混合架构芯片具有天然的访问速度优势,可突破闪存本身速度、功耗、集成度的平衡。这种技术未来或可在3D应用层面带来更大的市场机会,为每年600亿美元的存储器市场带来变革。

多位业界人士表示看好该成果以更快速度从实验室走向大规模应用,融入个人电脑、移动端设备等场景。在人工智能应用场景中,这种高速闪存芯片可以有效缓解存储墙问题,提升AI训练和推理的效率。

摩尔定律逐渐失效,全球半导体产业正站在技术变革的十字路口。复旦大学团队的成功证明,中国集成电路产业不再仅仅依赖传统硅基工艺的缩进,而是通过在二维材料、架构创新等前沿领域的布局,实现技术轨道的跃迁。

二维-硅基混合芯片的诞生,标志着中国在“后摩尔时代”的集成电路竞争中,已经从“跟跑者”转变为部分领域的“领跑者”。笔者认为这样的思路可以推广,就是产学研相结合通过架构创新实现突破。

即将于10月15日召开的湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)就在实践这样的发展思路,据悉,本届展会同期有31场论坛,围绕本土半导体产业目前的难点热点展开探讨,如第九届国际先进光刻技术研讨会(IWAPS)联合产学研界覆盖光刻设备、工艺制程、计量检测、掩模材料、计算光刻等全产业链,搭建尖端技术对话平台;2025 芯片大会,聚焦变革性信息芯片领域,打通理论与技术边界,并将现场发布由14国69名芯片专家评选的“2024 中国芯片科学十大进展”,为科研方向提供参考。

此外还有多场论坛,针对化合物半导体、晶圆制造、先进封装、IC设计/应用,助力本土IC崛起。

请扫码参会领取门票

注:本文为原创文章,未经作者授权严禁转载或部分摘录切割使用,否则我们将保留侵权追诉的权利