作者:电子创新网张国斌

在“脑机接口+数字疗法”被誉为未来医疗与智能计算交汇前沿的当下,在今天召开的“南渡江智慧医疗与康复产业高峰论坛”上,一场由西湖灵犀科技联合创始人、西湖大学研究员杨杰博士带来的报告,揭示了中国科研团队在脑机接口底层技术与汉语神经解码方向的突破性进展。以《脑机接口底层技术:从高集成芯片到汉语神经解码》为题,杨杰博士的演讲系统地梳理了脑机接口的发展脉络、核心技术挑战以及国产团队的工程化攻坚路径。

一、从“语言假肢”到国产脑机芯片:科研落地的全过程

杨杰博士表示,西湖灵犀科技的诞生,源于西湖大学两个实验室的跨界合作——自然语言处理实验室与先进神经芯片中心。早在2019年,团队就开启了脑电信号向中文语言转换的原理验证研究。到2022年,这项研究正式走出实验室,进入产业化落地阶段。

团队的核心愿景是开发“语言假肢”——一种能够帮助渐冻症、中风等患者重新获得语言表达能力的脑机接口系统。系统通过植入微型脑机接口芯片,实时采集脑神经信号,经由体外解码系统重建语音或文字,从而实现人脑与外界设备的直接交流。

二、脑机接口的“摩尔定律”:从十通道到千通道的通量革命

杨杰博士指出,过去20年脑机接口的发展,几乎遵循类似于芯片产业的“摩尔定律”:每7年,记录通道数翻倍。

2010年前,脑机接口主要用于动物实验;

2012年起,逐步进入人体应用;

2020年代后,通道数量已从数十提升至上千个。

当前的前沿趋势是“高通量 + 全植入”:

高通量意味着能同时读取更多神经元信号;

全植入则代表设备可无创干扰地长期工作于脑内。

在这一趋势下,西湖灵犀聚焦于高通量神经接口芯片的研发,通过系统级集成与低功耗设计,实现微型化与稳定性兼顾的脑机接口解决方案。

三、芯片是核心:高通量、低功耗、微型化三重挑战

在全植入式脑机接口中,芯片是技术瓶颈的集中体现。

1. 功耗控制

植入大脑的芯片必须极低功耗,否则热量将导致脑组织损伤。研究显示,脑机接口系统中约60%-70%的能耗来源于无线通信模块。传统蓝牙功耗低但带宽不足,Wi-Fi带宽高但不适合植入体。

杨杰博士提到,学术界自2016年以来,通过新型通信架构,已实现能效提升10倍、速率达Gbps级别的传输突破。

2. 芯片面积缩减

神经电极与神经元极其微小,而传统接口芯片通道面积在0.02~0.2平方毫米之间,严重失配。西湖灵犀通过连续四代迭代,将单通道面积缩小至0.001平方毫米,实现了约20倍的集成度提升。

目前,其工程版芯片已实现256通道信号采集,功耗与噪声控制均达到国际先进水平,标志着中国团队在高通量神经接口芯片领域进入全球一线阵列。

四、从“思维到语言”:汉语神经解码的世界级挑战

在脑机接口的高通量时代,如何将脑信号转化为语言成为全球研究的焦点。国外团队主要集中在英语解码,近年在字母拼写、音素识别、句子重建等方面取得突破。而西湖灵犀的工作更具原创性——首个基于汉语体系的神经语言解码方案。

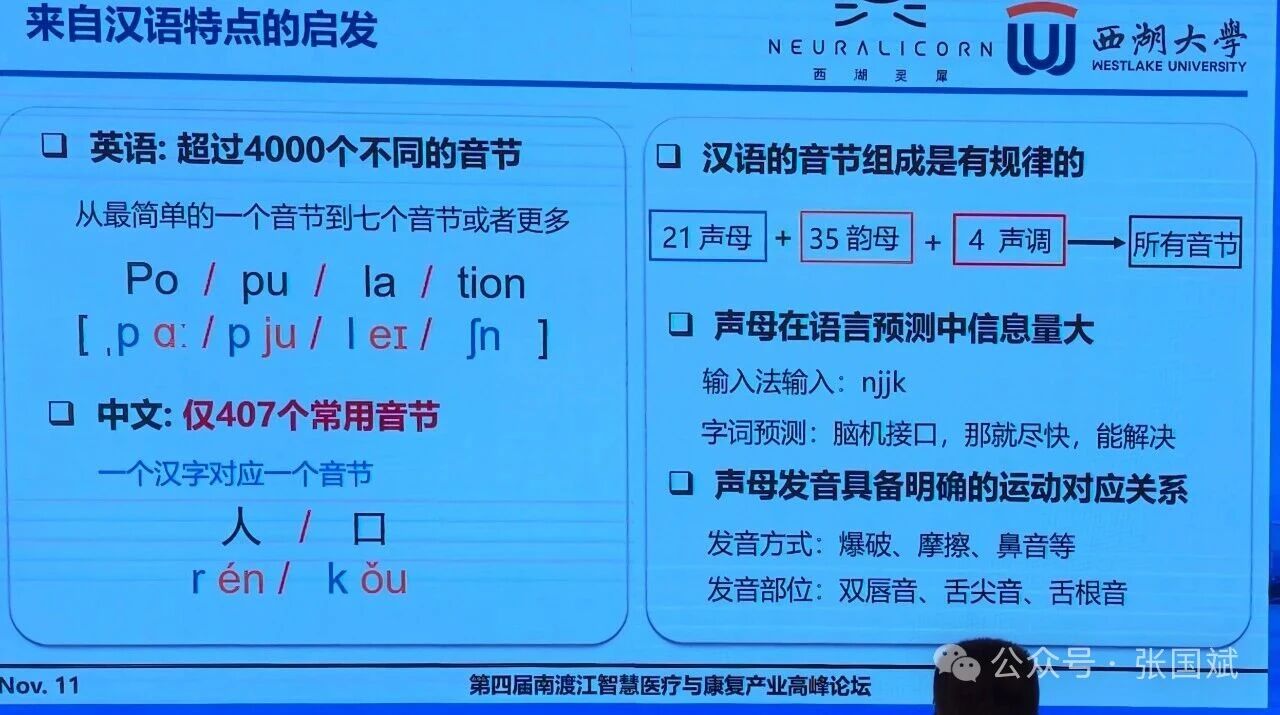

杨杰博士指出汉语解码的独特性在于:汉语以音节为最小语音单位,每个汉字对应一个音节;汉语音节由21个声母、35个韵母与4个声调组合构成,共计约407个基础音节;通过解码声母与韵母的神经特征并进行组合,即可覆盖全部汉语发音。

其团队以“声母-韵母-声调”的神经建模为核心,构建了基于脑电信号的深度学习解码网络。目前在浙江省医院的临床实验中,单字识别准确率超过70%,4~8字句子识别准确率超过50%,可实现每分钟30字的实时脑信号输入。

五、实验走向临床:癫痫患者的“无声语言”重建

在医院实测场景中,癫痫患者脑中植入立体脑电图电极,系统通过放大器采集信号,经无线传输到外部解码设备。

患者在没有发声的情况下,仅通过“想象”一个汉字,系统即可实时预测出相应字词,并显示在屏幕上——这意味着“脑中语言活动”被直接译为可见的文字。

这一突破不仅验证了算法可行性,也为未来语言康复、辅助交流、意识障碍评估等临床场景奠定了基础。

杨杰博士在总结中指出,脑机接口技术正从运动功能恢复迈向认知与语言功能重建。

在这一进程中:高通量与全植入是技术演化的主线;低功耗与小型化芯片设计是底层关键;语言神经解码是未来智能脑机系统的“终极接口”。

西湖灵犀科技以高通量脑芯片与汉语解码算法为核心,正在形成从底层硬件到上层算法再到临床验证的完整生态闭环。这标志着中国科研力量不仅在追赶全球脑机接口的步伐,更在以独特的语言与文化维度,探索人类意识与机器智能之间的新边界。