作者:电子创新网张国斌

美国好莱坞科幻大片《盗梦空间》讲述了一群梦境入侵者通过进入他人的梦境来植入或提取信息的故事,这部电影以其复杂的剧情、独特的世界观和对梦境的深刻探讨而闻名,这个影片中的梦境构建、多层梦境、梦境的潜意识反应以及梦境的情感反应为我们呈现了一个充满想象力和哲学思考的故事,电影中的梦境行为不仅推动了剧情的发展,也引发了观众对梦境、现实和人性的深入思考。

如今,随着脑机接口(Brain-Computer Interface, BCI)与数字疗法(Digital Therapeutics, DTx)的快速融合,这个“造梦”的幻想,正逐渐从银幕走向现实。

从“读梦”到“造梦”:脑机接口的医学前沿

在今天开幕的第四届南渡江智慧医疗与康复产业高峰论坛上,杭州迈动数康科技有限公司联合创始人赵康卿博士带来了题为《脑机接口和大模型赋能的睡眠医学前沿进展》的演讲。作为北京大学博士、长期专注脑机接口与睡眠医学研究的科学家,赵博士正在构建“全周期的大脑健康诊疗闭环”——让科技真正进入梦的世界。

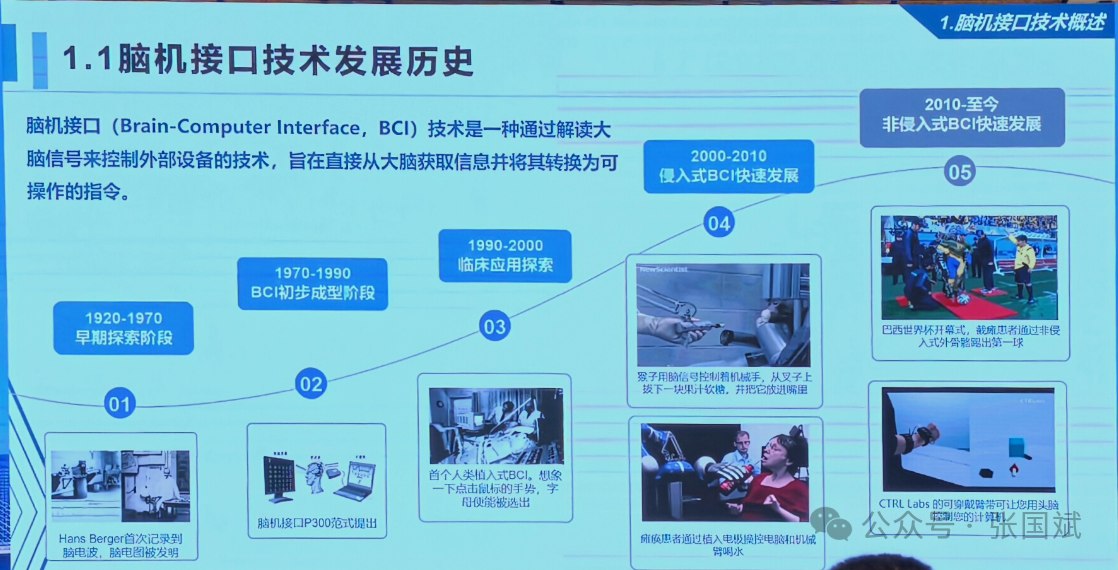

据赵博士介绍,脑机接口是一种“解读脑信号、转化为外部信息指令”的技术体系。它的发展历程可追溯至上世纪20年代,从最早的脑电波发现,到如今的AI脑电解码与神经调控,脑机接口正逐步跨越“读取—理解—干预—闭环”四个阶段。

而在睡眠医学中,这项技术的应用尤其令人振奋。全球约有8.5亿人存在不同程度的睡眠障碍,中国更是高发人群。传统的监测方式——如PSG穿戴式检测、光学体动传感等——虽然普及,但仍存在精度与个体化不足的问题。

赵博士团队正在探索如何利用脑机接口技术实现“智能化、实时化”的睡眠监测与干预:

通过脑电信号识别睡眠阶段,实时触发光、声、温度等刺激,从而改善入睡与睡眠质量;

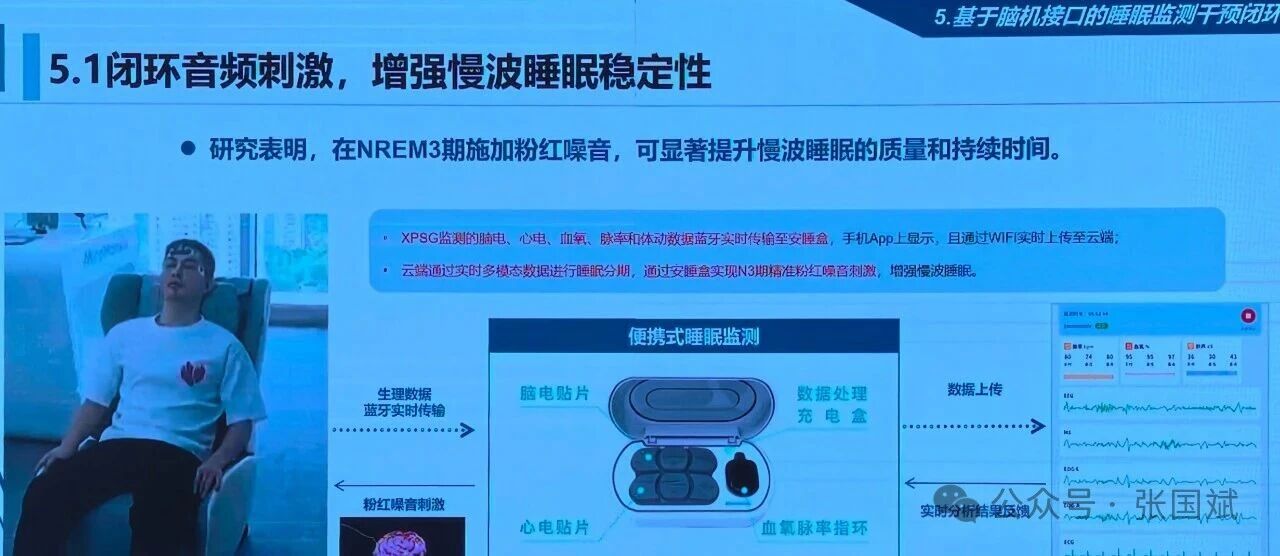

赵博士指出研究表明,在NREM3期施加粉红噪音时,可显著提升慢波睡眠的质量和持续时间,也能够整体增加N3期的占比。“因为长期吃一些药会导致N3期占比的下降。再就是闭环的听觉刺激,能够缩短睡眠潜伏期。睡眠不同时期的波形不一样,清醒的时候是β波为主,冷静的状态下是α波为主,在α波识别到之后,对应声音的刺激能够显著的缩短入睡的潜伏期。”他解释说。

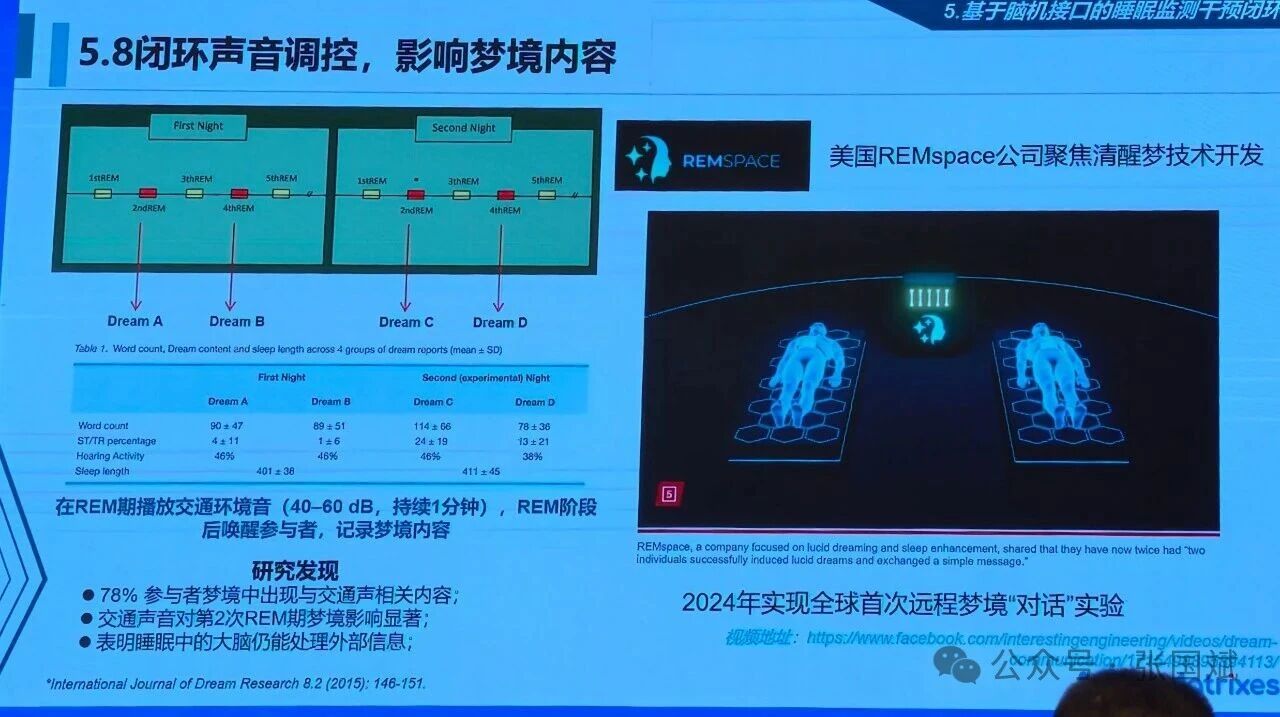

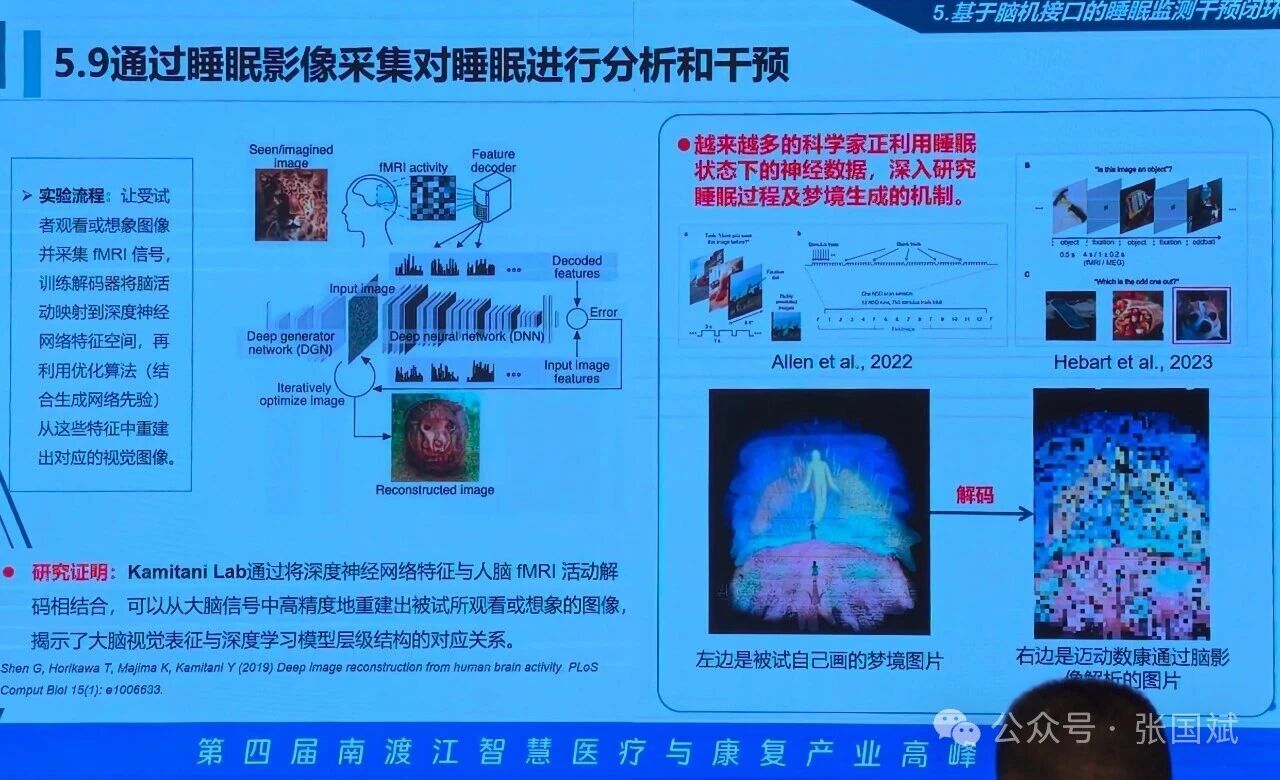

“2024年,国外利用所谓的梦境调控实现让人做清晰梦,通过让第一个人进入到他的脑电,发现他可能在做清晰梦,就配合做一些动作,把脑信号波传到做清晰梦的人,他也感受到信息之后再传回去,这是清晰梦互传的过程,说明人可能是在梦中进行交流的。”赵康卿博士指出。“睡眠影像的采集进行干预我们也有一些前期的研究,通过脑电让他想一个画面,通过他想的画面分析构建这个画面可能存在的样式。很多时候左边是想的梦境,右边是我们大致模拟出来的轮廓。”

“我们正在尝试用脑电信号重构梦境影像的轮廓,”赵博士说,“左边是受试者想象的画面,右边是我们重建出的梦境图像。虽然仍处在早期阶段,但这已是‘造梦’技术的一小步。”

在赵康卿博士的“闭环造梦”中,脑机接口与数字疗法的结合,正在让人类第一次“触摸梦境”。在这个过程中,梦不再只是潜意识的投影,也成为被科学理解与重塑的领域——脑电波成为语言,大模型成为翻译器,神经信号成为新的治疗处方。

过去,《盗梦空间》让我们思考“梦能否被设计”;而今天,脑机接口与数字疗法正让“梦的设计”变得可感、可控、可治。“造梦”,或许不再只是电影里的幻想,而是医学科技跨越意识边界的现实启程。

脑机接口与数字疗法的融合,不仅为失眠、抑郁、焦虑等精神健康问题提供新解,也为未来人类探索意识、记忆乃至梦境的本质打开了大门。当科技能读懂大脑、干预梦境时,医学的疆界,也将被重新定义。